2013/09/06

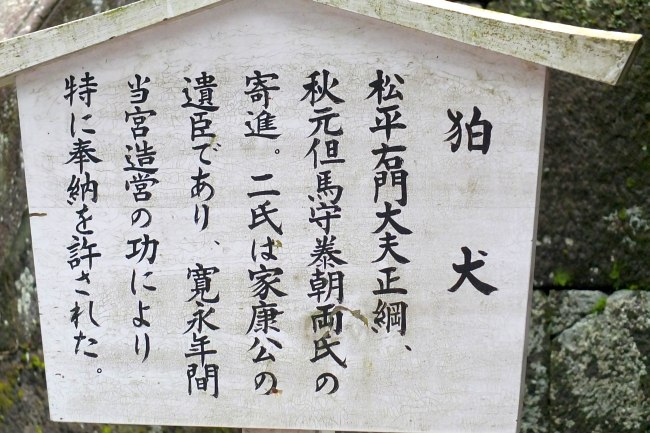

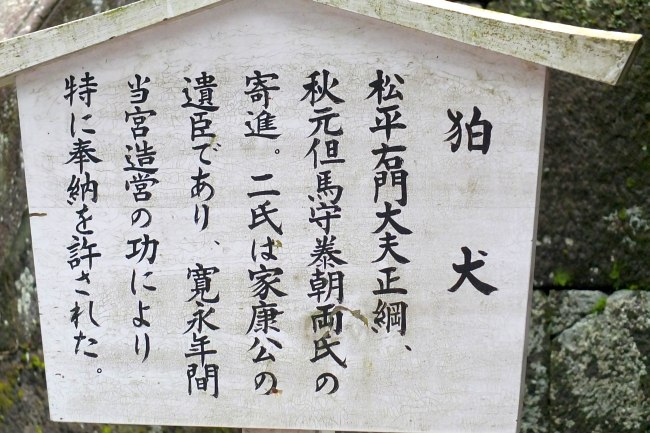

東照宮へ狛犬を撮りに行く(7)いよいよ奥の院の狛犬と対面

|

今、私たちがこうして普通に暮らしていられるのは、奇跡のような幸運が重なった結果……。 あのときもし夜だったら? 風が海側から吹いていたら? 地震があと1年早かったら……? さまざまなIFがすべて幸運なほうに転んでくれたから、汚染がこの程度で済んでいるという事実 日本を「リスタート」させるために絶対に知っておかなければならないことをコンパクトにまとめた1冊 ■アマゾンKindle版(Kindle端末またはスマホやiPadのKindleソフトで読む場合) ■Puboo版(ブラウザで読む or ePubをダウンロードしてiBooksで読む場合) ■楽天kobo版 ◆その他、アマゾン Kindleストアでのたくき作品購入は⇒こちら |

|---|

|

『ABUKUMA』(全11曲)

『ABUKUMA』(全11曲)7年間過ごした阿武隈に捧げる自選曲集。全曲リマスター。一部リミックス。新録音『カムナの調合』弾き語りバージョンも収録。 アマゾンMP3、iTunesストア、キメラなどから販売中。 ⇒こちらからどうぞ ⇒ライナーノートはこちら |

|---|

|

『3.11後を生きるきみたちへ 福島からのメッセージ』(岩波ジュニア新書 240ページ) 『裸のフクシマ』以後、さらに混迷を深めていった福島から、若い世代へ向けての渾身の伝言 第1章 あの日何が起きたのか 第2章 日本は放射能汚染国家になった 第3章 壊されたコミュニティ 第4章 原子力の正体 第5章 放射能より怖いもの 第6章 エネルギー問題の嘘と真実 第7章 3・11後の日本を生きる ■今すぐご注文できます ⇒立ち読み版はこちら |

|---|

|

『裸のフクシマ 原発30km圏内で暮らす』(講談社 単行本352ページ) ニュースでは語られないフクシマの真実を、原発25kmの自宅からの目で収集・発信。驚愕の事実、メディアが語ろうとしない現実的提言が満載。 第1章 「いちエフ」では実際に何が起きていたのか? 第2章 国も住民も認めたくない放射能汚染の現実 第3章 「フクシマ丸裸作戦」が始まった 第4章 「奇跡の村」川内村の人間模様 第5章 裸のフクシマ かなり長いあとがき 『マリアの父親』と鐸木三郎兵衛 ■今すぐご注文できます ⇒立ち読み版はこちら |

|---|

狛犬ネット入口目次へ

狛犬ネット入口目次へ