メロディには、そのメロディを(構成するというよりは)醸し出す元になっている「スケール」(モード)というのがある。

誰もが知っているのは教会旋法と呼ばれるもので、メジャー(長調)なら、

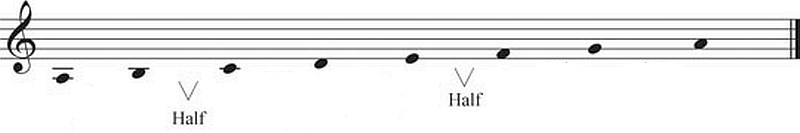

ド・レ・ミファ・ソ・ラ・シド

……と、7音が、全音・全音・半音・全音・全音・全音・半音……の間隔で並んでいるスケール。

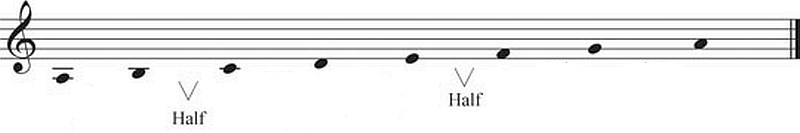

ナチュラルマイナースケール

この普通のメジャースケールを「ラ」から始めて、

ラ・シド・レ・ミファ・ソ・ラ

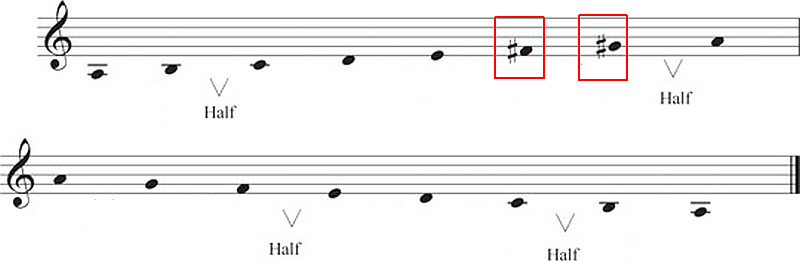

……と並べたスケールが普通の(ナチュラル)マイナースケール(短調)↓だ。

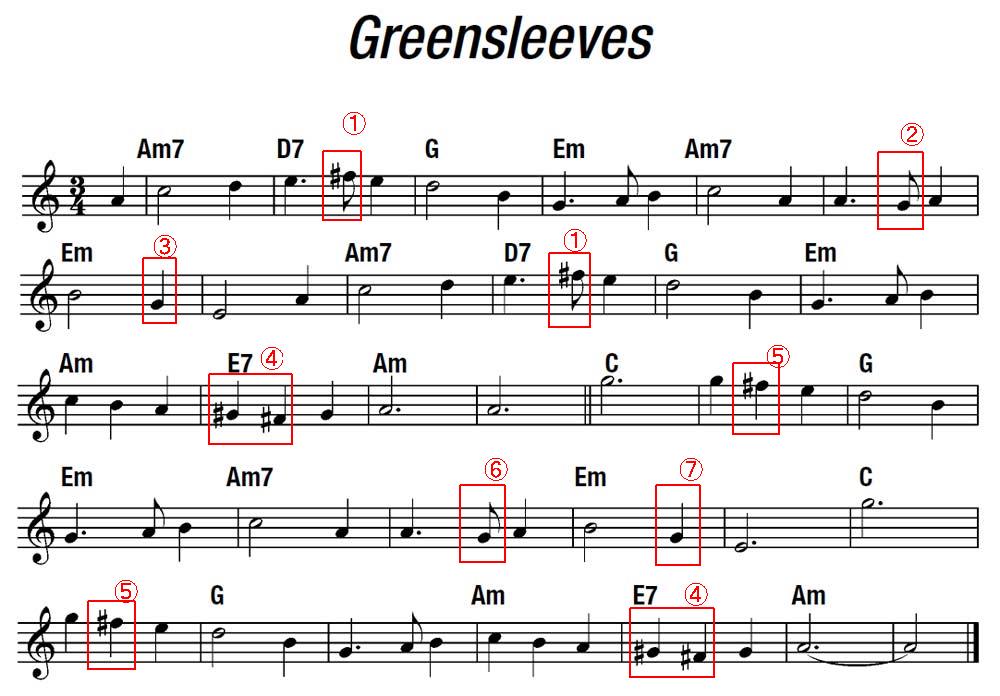

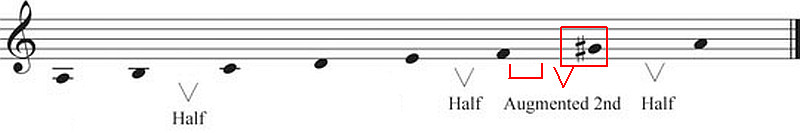

ところが『グリーンスリーブズ』のメロディは、メジャーでもマイナーでもない。

もの悲しいメロディだからマイナーかな……と思って、「ラ」で始まるとすると、上の譜面の赤く囲んだ部分で「あれ?」ってことになる。

もう一度譜面を見ると……、

この

①②③部分を全部#なしで演奏すれば、最後の解決前(

④の前)までは、普通のマイナースケールにきれいに収まる。

でも、これだとこの曲独特の神秘性、奥深さが伝わらない。

①②③の部分を#にすることで独特の響きを生んでいる。

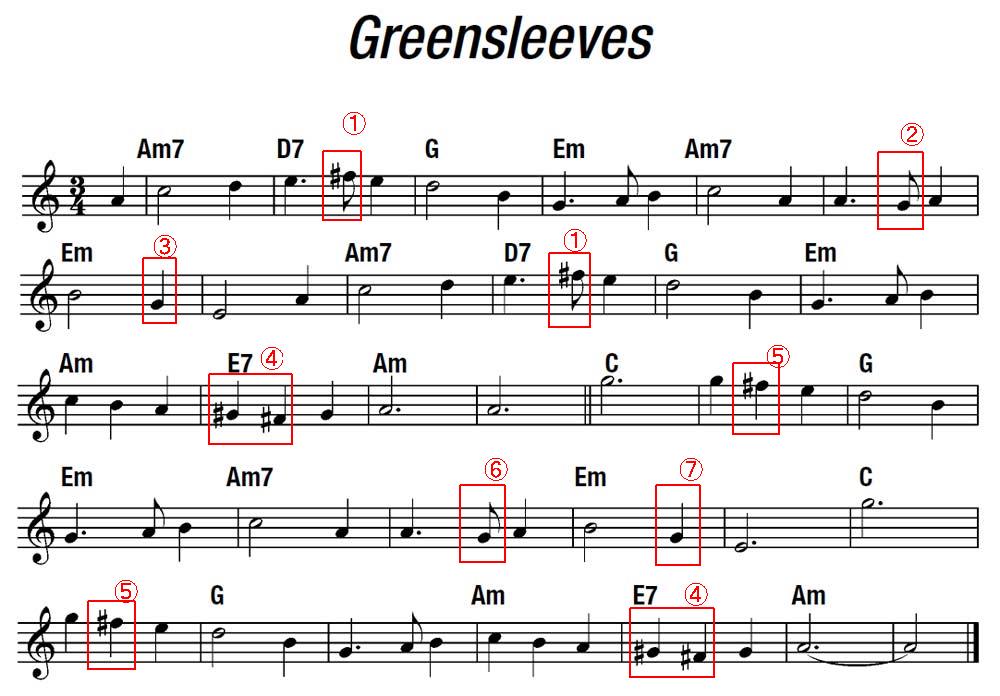

メロディックマイナースケール

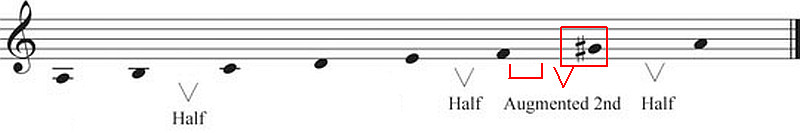

このマイナースケールの「ファ」に相当する部分と「ソ」に相当する部分を半音上げて、

ラ シ ド レ ミ ファ# ソ# ラ ……と並べたスケールがメロディックマイナースケールと呼ばれるもの↓

メロディックマイナースケールは、通常は上がるときは6度と7度を#させるが、下がるときは普通にナチュラルマイナースケールで降りてくる↑。

当然、この「下降するときは#させない」を無視して、上昇も下降も同じ#付きのスケールというのもありえる。

ハーモニックマイナースケール

似たようなのに「ハーモニックマイナースケール」というのもある。

これは、「ファ」(6度)は#させずに、「ソ」(7度)だけをシャープさせる。

ラ シ ド レ ミ ファ ソ# ラ

ということで、マイナースケールに準じる?スケールには

- ナチュラルマイナースケール

- メロディックマイナースケール(下降時にはナチュラルマイナースケール)

- メロディックマイナースケール(下降時も上昇時と同じ)

- ハーモニックマイナースケール

の4通りあると思ってもいいかもしれない。

『グリーン・スリーブズ』の場合、

①を上昇スケールの一部だと考えれば、

ラドーレミーファ#ラ までひとかたまりで感じて、

レーシソー と降りてくる、と感じれば、

①は#にしないと気持ちが悪い。

でも、ラドーレミー をひとかたまりに感じて、ファミレーシソー と降りてくると感じる人は、ファをナチュラルのファでとらえても違和感がない。

だから、

①を#で歌ったり演奏したりする人は、

①は上昇していく中の頂点と感じていて、

①をナチュラルで歌う、演奏する人は、

①を下降が始まる最初だと感じているのだろう。

面白いなと思うのは、

①をナチュラルで歌い(演奏し)ながら、

②や

③は#させる人。

上の動画で言えば、■C■がその典型。歌い出しで上がっていくところはナチュラルなのに、落ち着こうとする

②や

③では#にしている。

要するに何でもあり。

ただし、面白いことに、すべてのパターンにおいて、

④は#させている。ここを#させないで歌う(演奏する)人はひとりもいないようだ。

この2つの#は絶対に必要だと「すべての人が」認識しているわけだ。

試しにこの2つを#なしで歌ってみると分かる。曲として成立しないくらい台なしなのだ。

もちろん、メロディというものはスケールの上から外れてはいけないとか、そういうことではないので、これがいいな、と感じるように歌え(演奏すれ)ばいいのだが、こんな風に、順列組み合わせのすべてがあるようなとっちらかりぶりは驚いた。

ドレミファ音感の悲劇

ちなみに、僕は2歳10か月から約1年間、カナダ人のシスターについて音感教育を受けたそうだが、その記憶はほとんど残っていない。

ただ、1年経ったとき、ものすごく苦痛を覚えて、通うのを拒否した記憶がある。何を苦痛に感じたのかはよく分からないのだが、もしかすると「ドレミファ」で歌えないメロディが出てきたことによる「壁」だったのかもしれない。

メジャースケールもマイナースケールも同じもので、ドレミファソラシドで歌える。

でも、メロディックマイナーのようなスケールはドレミファでは歌えない。ファ#やソ#に相当する階名がないからだ。

もしこれをファ#は「ス」で、ソ#は「カ」と歌う、なんていう風に決まっていたら、メロディックマイナーは、

ラシドレミスカラ ラソファミレドシラ ……と歌えるのかもしれない。

しかしそれをやってしまうと、あらゆるメロディはなんらかのスケールの上に乗っていて、どうしても外れるときだけ一音、二音程度許容される、といったつまらない縛りが生じそうだし、ジョビンのボサノバの名曲、『Wave』や『Girl From Ipanema』のような転調が頻繁に出てくるメロディはどうするのか、という問題がある。

……そう考えていくと、ドレミファ音感(移動ド音感)の限界と悲劇が見えてくる。

ちなみに僕は『グリーンスリーブズ』の場合、

①を#したメロディは、最初は、

ラドーレミー ……とマイナーで聞こえて、5番目の音(ファ#)から降りてくる部分は、Gスケールの

シラソーミド ……に聞こえたりする。

とてもやっかいだ。

だから、こんなゆったりした曲なのに、指がパッと動かなかったりする。

教会音楽の中の『グリーンスリーブズ』

なぜこの曲についてここまでしつこく書こうとしたかというと、この曲は賛美歌にも採用されていて、最近一緒に練習している教会の伝道師(女性)が日本語でこれを歌ったからだ。

賛美歌に代表される教会音楽は、主に西欧音楽の名曲からメロディをもらってきている。概ねドレミファで歌えるシンプルなスケールのものがほとんど。

しかし、『グリーン・スリーブズ』はメジャーやマイナーのスケールではない。つまり、ドレミファでは歌えない。

僕は、『グリーン・スリーブズ』は

①の部分を#しないと気持ちが悪いのだが、ここを普通にナチュラルで歌う人は、教会音楽に慣れ親しんだ人が多いのかな、と推察したわけだ。

聖歌隊とか……。

ちなみに彼女は、

①=#

②=N

③=なし

④=#

⑤=#

⑥=N

⑦=#

④=#

だった。

①を#しているから、教会音楽に慣れている人は最初をナチュラルマイナーで歌う、ということでもなさそうだ。

ちなみに

③の「なし」というのは、日本語の歌詞が字足らずでその音を歌っていないという意味。

僕は全部#させているメロディ(上の動画では ■D■)がオリジナル?だと、ずっと思い続けていたのだけれど、今回いろいろ聴いてみて、自分はとっても少数派だったのだと知って、ちょっとショックを受けている(苦笑)。

……ま、ほんとになんでもアリになっているのね。50年前、100年前はどうだったのだろう。

最後に、この『グリーン・スリーブズ』という曲、起源はいろいろな説があるようだが、Wikiによれば、

歌のなかのレイディ・グリーン・スリーヴスは、非常に高い確率で、性的に乱れた若い女性であり、恐らく娼婦であったろうことが広く認められている。彼女の袖(スリーヴ)の色が緑であることは、恋人との情事が草のなかで行われ、草の色が染みついたことを示唆している。

またイングランドでは、緑という色は、売春と関連付けられていた。「緑の袖」は取り外しができ、その職業を示す印として、娼婦が付けることを求められたともされている。

……ということなので、魅惑的な娼婦に振られた男が歌ったのだとすれば、賛美歌にそのメロディだけが取り入れられて教会で歌われているのも、なんとも面白いな、と思う。

では、最後に駄目押し?でもう1つ。

■K■

前奏のピアノソロ部分では、

①=# ②=# ③=# ④=#

⑤=N ⑥=# ⑦=# ④=#

……で、サビの最初だけをナチュラルで演奏。

歌になると、

①=N ②=# ③=# ④=#

⑤=N ⑥=# ⑦=# ④=#

続く間奏部分も歌と同じで、Aメロは

①=N ②=# ③=# ④=#

その後はどんどんアドリブ。

音楽はこれでいい。

狛犬ネット入口目次へ

狛犬ネット入口目次へ