2015/08/19 の2

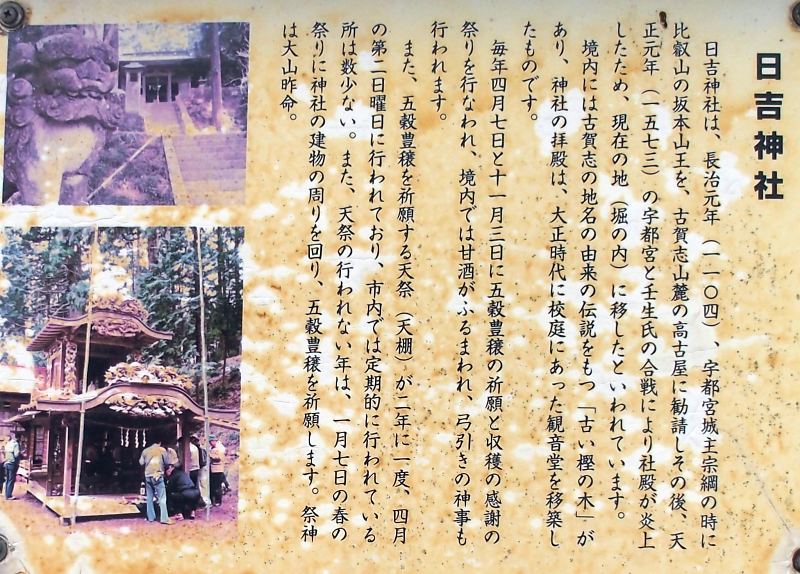

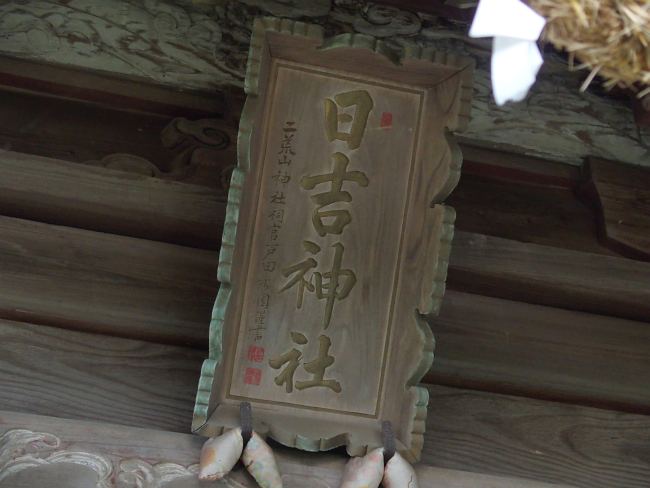

日吉神社(宇都宮市古賀志)の狛犬

古賀志山の南山麓に「石山」と呼ぶ石切り場跡がある。石質は凝灰岩質角礫岩である。その採掘の歴史は古く、正徳元年(1711)にまで溯る。信州の石工木下忠右衛門が石工を連れて古賀志村に遣ってきた。古賀志村の名主北條甚左衛門義治宅に滞留して、山麓の黒石山に石細工に適した石質の露岩があることを確認し、石を切り出したのがその始まりである。

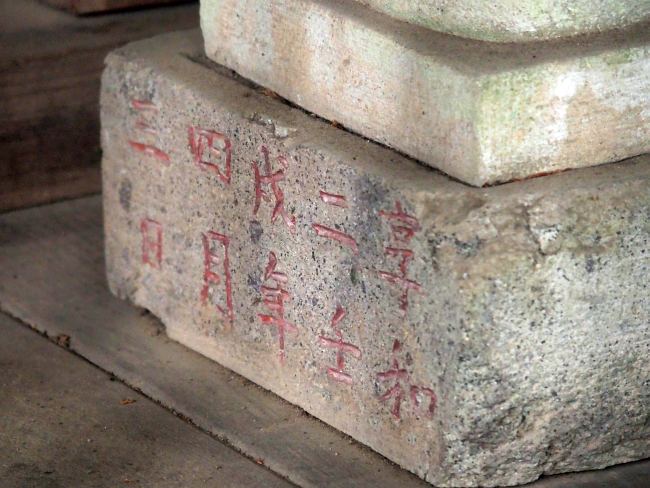

最初の切出し石は、北條三郎左衛門宅の家柱となった。現存する最古の古賀志石の石造物は、正徳四年(1714)の日吉山王大権現の石鳥居である。

江戸時代の古賀志村民の墓石は、すべて古賀志石を加工したものである。

甚左衛門義治の思惑と石工忠右衛門の意図が一致したのである。それ以来、古賀志村のみでなく近隣の村々の墓石、石造物は、この古賀志石の需要が飛躍的に増えたのである。

|

『3.11後を生きるきみたちへ 福島からのメッセージ』(岩波ジュニア新書 240ページ) 『裸のフクシマ』以後、さらに混迷を深めていった福島から、若い世代へ向けての渾身の伝言。 複数の中学校・高校が入試問題(国語長文読解)に採用。大人にこそ読んでほしい! 第1章 あの日何が起きたのか 第2章 日本は放射能汚染国家になった 第3章 壊されたコミュニティ 第4章 原子力の正体 第5章 放射能より怖いもの 第6章 エネルギー問題の嘘と真実 第7章 3・11後の日本を生きる ■今すぐご注文できます ⇒立ち読み版はこちら |

|---|

|

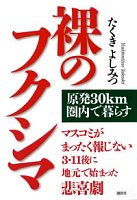

『裸のフクシマ 原発30km圏内で暮らす』(講談社 単行本352ページ) ニュースでは語られないフクシマの真実を、原発25kmの自宅からの目で収集・発信。驚愕の事実、メディアが語ろうとしない現実的提言が満載。 第1章 「いちエフ」では実際に何が起きていたのか? 第2章 国も住民も認めたくない放射能汚染の現実 第3章 「フクシマ丸裸作戦」が始まった 第4章 「奇跡の村」川内村の人間模様 第5章 裸のフクシマ かなり長いあとがき 『マリアの父親』と鐸木三郎兵衛 ■今すぐご注文できます ⇒立ち読み版はこちら |

|---|