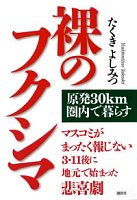

断捨離月間、いちばんの目玉商品はYAMAHAの卓。同じものを2つ持っているので1つ売ることにした。もっと早く売っておけばよかったのだが。

これも思い起こせば長い録音人生で最後?になるかもしれないミキサー卓。

僕の自宅録音歴は中学生から始まる。最初に手にしたテープレコーダーは、モノラルのオープンリールだった。6mmテープの半分ずつ使っていて、A面B面感覚で録音・再生するスタイル。

その後、カセット時代が到来して、SONYのモノラルカセットテープレコーダーを買ってもらった。それを学校に持ち込んで、天然リバーブがかかる階段のところで、放課後、見つからないようにバンド練習しながら録音したものだ。

カセットがステレオ化されたのはその後。最初に買った(買ってもらった)ステレオカセットデッキは、SONY TC-2130Aという機種。ついに家庭用のステレオカセットデッキが発売されたというので、オーディオ好きの友人たちの間でも話題になった。

これで本格的?に自宅録音人生が始まった。高校1年生くらいだっただろうか。

SONY TC-2130A

しかし、ノイズの大きさと音質の点で、どうしてもオープンリールがほしくなった。それで買ったのが

SONY TC-6360A という機種。

SONY TC-6360A 斜めのボディが特徴

このデッキは3ヘッド(録音ヘッドと再生ヘッドが分かれている)ので、出力と入力をループさせて「テープエコーマシン」としても使った。

ビヨンビヨンビヨン……と山彦がかかる。

この頃から一人多重録音というのをやり始めた。カセットデッキとオープンリールデッキの2台を使っていわゆる「ピンポン録音」でやる。重ねれば重ねるほど音が悪くなるので、最初にコーラスを入れて、最後にメインヴォーカルを入れるといったウルトラC的なこともやった。

そんなことをしているうちに、どうしてもマルチトラック録音ができる録音機がほしくなった。

当時、SONYとTEACから、4トラックマルチ録音ができるオープンリールデッキが売られていた。SONYのはTC-7850といって定価が24万8000円もした。

4トラックマルチ録音ができたSONY TC-7850

新品ではとても買えないので、中古を探して、確か12万円くらいのを月賦で買った記憶がある。大学生になってからだっただろうか。

これでようやく本格的な?多重録音ができるようになった。でも4トラックでは足りないので、これとピンポン録音を併用した。

(以上、写真は

『オーディオの足跡』より)

その後、FOSTEXがA8という6mmテープを8分割して8トラックマルチ録音ができる機種を出すまで、TC-7850は活躍し続けた。ヘッドがすり減って交換した覚えもある。

FOSTEXがA8を出したときはすぐに買った。しかし、音は7850より悪い。トラック幅は半分になったのだから当然だろう。しかも、両端のトラック(1と8)はワウがひどくて使いものにならず、ほとんどシーケンサーの同期信号用だった。

そうそう、この頃からMIDIというものが出てきて、海外のポップスやフュージョンでもLynnドラムというドラムマシンを使った録音が流行し始める。

ローランドがTR-808というドラムマシンを出したが高くて買えず、TR-606という安いバージョンが出てようやく買えた。一緒にSB-303だったかな、ベース音源も出て、それらをMIDIで同期して……ということをやっていた。

A8は後継機R8になり、A8がヘロヘロになって使いものにならなくなったので見限り、R8の中古を買った。

この頃は、AKAIの38/2トラの中古なんかも買ったし、TR-808も結局、無理して買った。

一方、ミキサーは、当初はミニミキサーでやっていたが、それではどうしようもないということで、TEISCOの8チャンネルミキサーを十数万円で買った。

1チャンネル完全に壊れて7チャンネルミキサーになったあたりで見切りをつけ、向島のミュージックデザインという個性の強い機材屋さんから英国製の30万円くらいするミキサーを買った。メーカー名とモデル名は忘れてしまった。パッとしなかったので記憶が薄い。

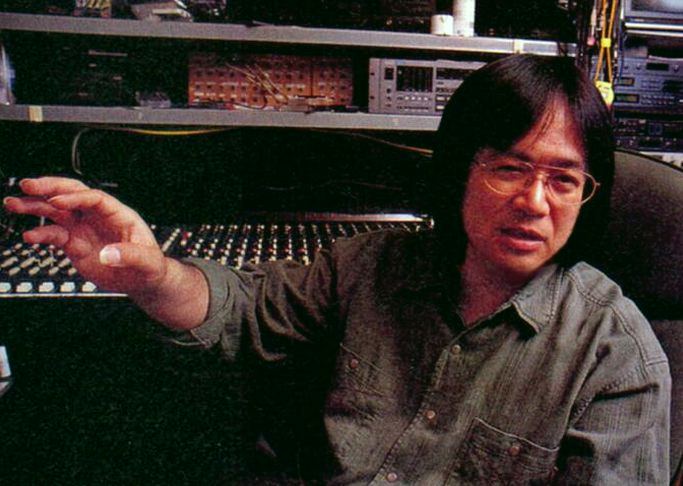

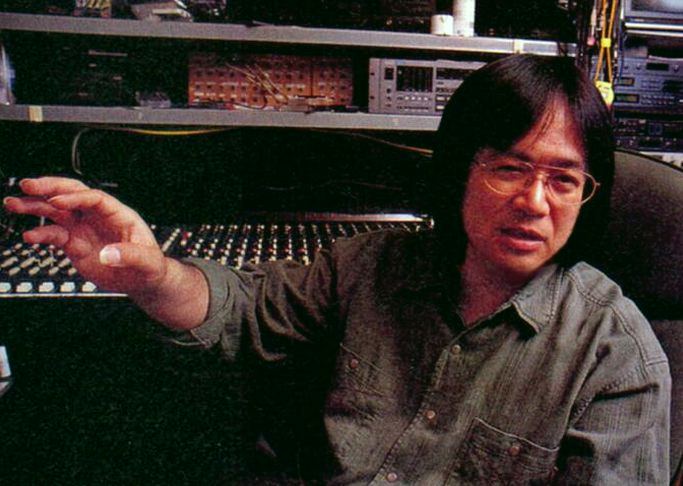

それで満足できず、ミュージックデザインの店主の勧めるままに、無理をして英国のSoundTracks社のPC-MIDI24という、定価が200万円以上する超重量級のミキサーを買った。

これは感動的に音がよかった。完全にプロ品質。

今まで使ったミキサーの中で音質的にはいちばんすぐれていた。

後ろに見えているのがPC-MIDI24

これは中古を月賦で買ったのだが、売るときはたったの2万円だった。デジタル時代になってこういう重量級のミキサー卓を必要としなくなったことと、日本の代理店だった松田通商という会社が倒産してしまって修理やメンテができなくなったことが大きい。

この卓はMIDI信号で各トラックの入力のON/OFFができるというものだったが、時代はすでにMIDIでヴォリュームフェーダーをオートメーションでスライドさせるなどがあたりまえになっていた。

デジタル録音が出てきて、DATやデジタルマルチレコーダーは出てすぐに買った。

これでようやく自宅録音でも作り方次第ではプロスタジオで録音したものと同等の音質が実現できるようになった。

MIDIのマルチティンバー音源やキーボード、ドラム音源などをフルに同期させてDATに一発録り、ということをやり始めた。

デジタルMTRも最初は4トラックくらいからで、AKAIのDR-4dというのがとても音がよかった。これとSoundTracksの卓の組み合わせでやっていたときがタヌパックスタジオで最も音質のよい録音ができていたと思う。代表作はKAMUNAの「Engagé」。これは月刊STEREOというオーディオ誌で毎月数百枚発表されるメジャーレーベルのCDを押さえて「準優秀録音CD」に選ばれた。

その後、4トラックじゃあ足りないし、HDDの容量も足りない……となって、FOSTEXの16トラックMTR D160を購入。それに合わせて卓も当時プロの小規模スタジオではスタンダードになりつつあったYAMAHAのO2Rというデジタル卓に変更。

大人二人でもなかなか運べないくらい重かったSoundTracksの卓とはドナドナになった。しかも売値2万円……涙。

D160とO2Rの組み合わせでしばらくやっていたが、川内村に引っ越ししてタヌパック阿武隈を造ったのを機に、念願の完全コンピュータ録音に挑戦。

何度やってもうまくいかず、泣きながらようやくCubase4で実現した。これでシステムを軽く組み直すために、O2Rを売ってYAMAHAのn12にした。

百合丘と川内村で同じシステムを組むために2台購入。当初はコンピュータとHDDを車に積んで行ったり来たりしていたが、そのうちコンピュータも別々に用意した。

その後、原発爆発。

日光に来てからはMacのLogicに環境を変更。n12はでかすぎるのだが、同等の音質で小さな卓に買い換えるのも面倒なのでそのまま使っている。

……とまあ、50年近くに及ぶ僕の自宅録音人生を簡単に振り返ってみた。

今の若い人たちはいきなりコンピュータで全部できる環境からスタートだから、僕が今まで注ぎ込んできた金額の何百分の一のコストでできる。YouTubeやVimeoのような発表の場もあるから、実力次第ではどうにでもなるだろう。その分、競争率は高いのだろうが……。

それが幸せなことなのかどうかはよく分からない。アナログからデジタルへの移行期を存分に旅してきた僕らの年代のほうがずっと幸せだったのかもしれない。

一つ前へ |

| 次の日記へ

一つ前へ |

| 次の日記へ