笠原芳光の『イエス 逆説の生涯』を読んでいる(↑クリックするとAmazonで古書検索)。

この人の本は学生時代にも読んだのだが、60代の今、死を意識して読むと、またさらに深く考えさせられるところが多い。

イエスはキリストではなく人間であり、自分をキリストだと言ったこともなければ、「キリスト教」を布教しようなどと思ったこともない……という話は笠原以外にも数多くの宗教学者、哲学者が指摘してきたことなので別段珍しくないのだが、笠原は現存する数少ない資料をもとに、長い思想史の中で多くの人たちが苦悩しながら指摘してきたことがらをそれに重ねて、合理的、論理的にまとめあげているところが秀逸だ。

笠原の思想というか「考え方」についてはそのうち改めてメモしておきたいと思うが、今日はこの本の中で知った明石順三の生涯がとても興味深かったので簡単にまとめてみる。

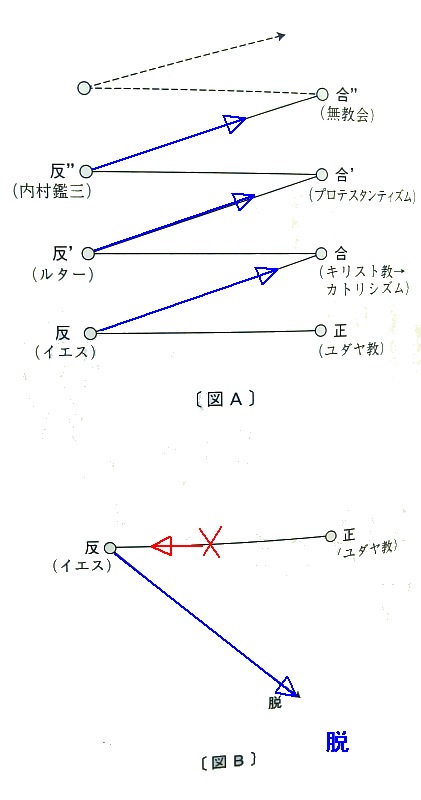

笠原はイエスを「離脱者」としてとらえ、離脱こそイエスの生き方、考えを知る上で重要な要素であると指摘している。

イエスは生涯にわたって離脱者であり続けた存在である。イエスが後年、自らつくった集団は組織や党派ではなく、自由で曖昧な不定形の集まりであった。イエスはその集団においても自らの真意が理解されていないのに気がついたためか、そこからも離脱して、死を甘受するに至ったのである。

(『イエス逆説の生涯』 笠原芳光 1999年 春秋社 以下同)

この大前提を示した後、笠原は、吉本隆明の『マチウ書試論』に出てくる3つの型分類

- (権力との結合であってもおかまいなしに秩序を構成してそこに居座る)「トマス・アクイナス型」

- (自らもまた相対感情に左右される存在に過ぎないと称して良心のありどころをみせる)「ルター型」

- (積極的に秩序からの疎外者となる)「アシジのフランチェスコ型」

にヒントを得て、「正」「反」「脱」という3つのパターンを提示する。

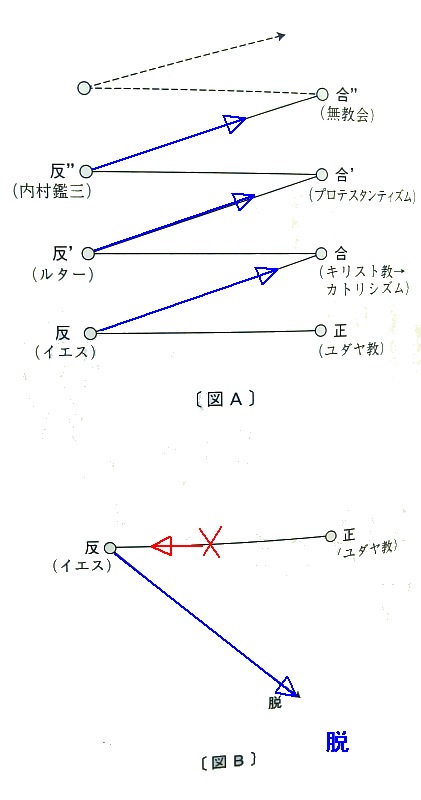

さらには、ヘーゲルの弁証法での用語「正」「反」「合」を使って、

まずユダヤ教を「正」と考えると、それに反対したイエスは「反」である。ところがイエスをキリストであると信じた者が、教義、儀礼、教団を確立して、キリスト教という「合」をつくりあげる。

キリスト教は、やがてカトリシズムという世界組織に発展する。しかし中世の繁栄をへて、その腐敗や堕落を批判し、それにプロテストする者が出現する。フスやウィクリフ、さらにはルターやカルヴァンらの宗教改革者があらわれ、彼らはいわば「反’」である。

ところで、そこからまた新しい「合’」が生じる。彼らは簡素化された新しい教義や儀礼や教団をつくり、プロテスタンティズムと呼ばれた。だが時代がたつにつれて、そのプロテスタンティズムから、また新たな「反”」があらわれる。たとえば洗礼や聖餐といった儀礼を排除し、牧師という制度を無用とした内村鑑三は、まさにこの立場に立つ存在である。

そしてその「反”」は「合”」を形成して、無教会と呼ばれる集団になった。これはネオ・プロテスタンティズムであり、ほかにもニーバーやティリッヒやボンヘッファーといった人々が新しいプロテスタンティズムを志向している。

やがて今後、さらに反と合が重ねられて発展していく、という図式が、弁証法的に解釈したキリスト教の歴史である。

少し分かりづらいかもしれないが、笠原はキリスト教の歴史をこのように「正」に対して「反」が現れ、さらにはそれを再編成する「合」が現れるという歴史だったとしている。

その上で、

イエスは「合」という思想をもたず、「合」という形態をとらなかった存在ではないか。

と、提起している。

イエスは「合」の道を取らず、最初から「脱」を志向していた……

図Aはキリスト教の歴史、図Bは実際のイエスの生き方

(『イエス逆説の生涯』の図より)

イエスは自らの集団を組織とすることなく、また制度を設けることをしなかった。古い儀礼は排除したが、新しい儀式はつくらなかった。その思想は非体系的であり、断片的であったが、生きた言葉で表現されるものであった。そして、イエスはその無形の集団からも、最後に離脱していった。

笠原は、エックハルトの

「人が捨て去ることのできる究極のものとは、神のために神を捨て去るということである」

「離脱のない謙虚さはあっても、完全なる離脱は完全なる謙虚さなしにはありえない」

……といった言葉を引きつつ、芭蕉や一遍や西行も「離脱の人」であったと紹介する。

その流れで「たとえば明石順三という人物がいた」と、明石について言及している。

明石は第二次大戦前、米国でプロテスタント系新宗教のワッチタワー、すなわちものみの党聖書冊子協会に入信し、日本に帰り、灯台社という団体をつくって伝道したところ、国家をはじめ、いっさいの権力組織を悪とする思想から、その息子や会員が軍隊内兵役拒否を行い、1939(昭和14)年に一斉検挙された。

明石は懲役10年に処せられ服役し、獄中ではじめて仏典や日本の古典を読んで、ひそかに開眼したが、非転向を貫いた。

戦後、開放され、米国から送られてきたワッチタワーの機関紙で星条旗を掲げて大会が開かれている写真を見て、会長に公開質問状を送って批判したところ、除名された。

この一節を読んで俄然、明石順三という人物に興味をもち、調べたところ、概ねこの通りの経歴があちこちで確認できた。

明石順三の長男である真人は、徴兵されるとただちに、自分は人を殺すことに反対であるといって、渡された銃を上官に返す。このニュースは日本の各地に伝わり、同じような行動をとるものが出る。彼ら良心的徴兵忌避は軍事法廷で裁判となり、1939年6月14日に真人は3年間の禁固刑を受ける。

その1週間ほどした6月21日午前5時に、50人の警官が灯台社を襲い、明石一家を含む26人を逮捕する。明石順三は獄中の読書を通じて、宗教上の真理は聖書の中だけにあるのではない、と気づく。戦後に彼が書いた「浄土真宗門」には、宗教の真髄は喜んで<空>に帰すことにあり、世界をその寂滅為楽の相においてみることであると。

真人は古事記や日本書紀を読み、日本国民すべてのために献身的に努力をつづけてきた万世一系の天皇に一身を捧げ、国家の防衛のために喜んで死ぬ覚悟であるといって転向する。戦車隊に入り、生き残る。次男は陸軍に入り南方で戦死する。三男は兄の説得にもかかわらず信仰を守り、当局の監視の下に終戦を迎える。

戦後、明石順三は栃木県鹿沼に引退し、質素な暮らしを続ける。彼の弟子である村本一生は敗戦まで獄中にあり、鹿沼に一緒する人であるが、順三の人柄を評して、

「ひとくちに尽くせば、完全な常識人だった」と。

もうひとつある。敗戦の二ヵ月後、釈放の知らせを受けて、米国の本部はお祝いの電報と、一船分の食料その他を送ると言ってきた。一方、順三は、米国本部が宗教集会中に国家崇拝するといった戦時中の活動を知って、それを批判する。

(ブログ「禅膳はぜんぜん。」より)

明石順三は生涯3回結婚している。兵役拒否して投獄された3人の息子たちは、アメリカ生活での最初の妻との間の子だが、この3人の息子たちとの関係がなんとも壮絶だ。

長男は途中で転向し、兵役につくのだが、その際に「自分の信仰心は父親の影響であって、子供だったからそう信じ込まされた」という旨のことを「声明文」の中に書いている。

自分はこれまでエホバの証者と自称して、国家に対する義務も責任も人間的な名誉も権利も、現世に生活するということも拒否してきた。

しかしながら、己を現実の世界から隔離させて、自分のみ精神的満足を得ようとするのは、自己中心の独善主義である。自分はその点にきづかず、聖書信仰という夢の中に眠っていたのだ。

とりわけこの迷夢から自分を目覚めさせたのは、「父順三がルサフォード(ものみの塔2代目会長ラザフォード)の説に反対して独自の教理を案出して居るとの知らせ」であり、それを知った瞬間から灯台社の教義に対して、もはやなんの魅力も興味も希望も感じなくなってしまったのである。

元来自分の信仰は「死に対する恐怖とか現社会に対する不満とか人性的煩悩とか他宗教に対する不満より発したるものではなくて、無智な子供の時代より父がその信仰的立場から教育した結果有するに至ったもの」である。父を前提にしての信仰で、決してみずから欲したものではない。

その父は聖霊によって感じたと称して「現日本の国体が崩壊した後神の国は日本に建設される」といい「ハルマゲドンは来ないことになった」といっているとのことであるが、聖書に感じて教義を唱えるなどは、聖書を絶対的なものと認めている灯台社の教理の基本に背くことではないか。

(『思想月報』八十九号、一九四一年十一月,「元灯台社社員、明石真人の手記」)

どこまで本心だったか分からないが、こんな運命に巻き込まれたのは父親のせいである、という思いは間違いなくあっただろう。その心情はよく分かる。

順三はそんな長男に勘当を言い渡し、戦後、獄中生活から解放された後も、死ぬまで会わなかったという。それもまた哀しい。

次男の力(つとむ)は南方へ送られて戦病死。二人目の妻・静栄は栃木の女子刑務所で58歳で獄死。三男・光雄は国内の部隊を「明石順三の息子に付き注意」と伝達されながら、小樽、帯広、千島などの北方部隊転属を繰り返した。

終戦となった1945年の10月4日、

GHQは日本政府に「政治的・民事的・宗教的自由に対する制限の撤廃に関する覚書」(SCAPIN93)、いわゆる「人権指令」を発令。この指令で、天皇制討議の自由化、治安維持法・思想犯保護観察法など15の法令の廃止、政治犯の釈放等が命じられた。

戦後成立した東久邇宮内閣は「この指令を実行したら国内での共産活動が再活発化し革命が起こる」として内閣総辞職した。

10月7日、CIC(GHQの諜報部)係官が明石のもとに投獄事情等を聴取するために面接に訪れ、10月9日、順三は釈放された。

このとき、父と決別しなかった三男・光雄が迎えに行っているが、光雄の友人であった俳優・若宮忠三郎も一緒に仙台刑務所に行っている。

釈放された順三は栃木県鹿沼市で燈台社の活動を再開し、すぐに米国本部と連絡を取った。

連絡を受けた米国本部は1946年8月22日に日本の正式代表として順三を日本支部の監督として再度認証し、衣料、食品等の支援物資を送った。

しかし、順三は獄中生活の間にいろいろ考えるところもあったのだろう、早くも違和感を感じていたらしい。

米国本部から送られてくる機関紙に、大きな星条旗を前に集会をしている写真が掲載されているのを見てその思いは爆発し、1947年夏、米国本部のノア会長に『公開質問状』を送りつけた。

主な質問は以下の7点。

- 一、少なくとも過去十年間、聖書心理の解明に進歩の跡を認め得ず。

- 二、現在に於ける所謂神権政府樹立と、その国民獲得運動の躍起主張は聖書的に一致せず。

- 三、所謂「神の国」証言運動の督励方針は要するにワッチタワー協会の会員の獲得運動たるに過ぎず。

- 四、総本部の指導方針は、忠良なるクリスチャンをして、聖書の明示する唯一標準を外れて安直なる自慰的位置に安住せしめつつあり。

- 五、その自ら意識すると否とにかかわらず、種々の対人的規約や規則の作製は、せっかく主イエスによって真のクリスチャンに与えられたる自由を奪い、ワッチタワー総本部に対する盲従を彼らの上に強制するの結集を到来せしめつつあり。

- 六、総本部はワッチタワー信徒に対して、この世との非妥協を教示しつつあるにもかかわらず、総本部自身の行動はこの世に対する妥協の実証歴然たるものあり。

- 七、所謂「ギレアデ神学校」の建設は、聖書の示す所と絶対に背反逆行せり。

これを見て、米国本部は即座に順三を除名処分にした。

鹿沼で晩年を過ごした明石順三

「灯台社または燈台社または燈臺社を調べるぺえじ」にはこうある。

戦後しばらくの間はワッチタワーからの救援物資を惜しげなく分配したため、人が大ぜい集まり賑わったが、やがて物資も一通り配り終わると、一人二人と人は来なくなり、順三を純粋に慕う数人の人々との静かな暮らしが始まった。

時期は定かではないが、順三は村本一生(Kazuo Muramoto)の叔母にあたる静子氏と再々婚している。順三は生涯に三度の結婚をした。

順三の宗教に対する関心は、聖書の既存の枠から飛び出し、その対象は仏教にまで、しかしそこからさらに組織宗教という枠組みも飛び越え、最終的には自らが正しいと信ずる自己宗教の水準にまで発展していったようである。

順三は灯台社と袂を分かった後、ほとんど公に名を出すことはなかった。唯一、明石がその著作を発表したのが翁久允氏主幹の月刊誌『高志人』に1962年から1966年(昭和37から41)まで連載した「怪魔イエズス会 四百年の謎」である。

それとは別に、発表されなかった新聞小説形式の「浄土真宗門」(343回分)、「彼」(創造篇、智恵篇、権力篇の三部作)、「道」などの仏教に触れた小説、戯曲:「運命三世相」(五幕)が遺されている。

順三は入獄中に悪質な喘息を患っていたが、これが災いし、呼吸困難と心臓の衰弱で1965年(昭和40)、11月14日午後1時、死去した。

(「明石順三氏について」より)

……と、こういう歴史なのだが、明石順三は戦後のものみの党本部から完全に無視されただけでなく、言われなき誹謗まで受けている。

ものみの塔の本部は1998年(平成10年)の年鑑において、過去の日本での布教の歴史について、明石順三のことについて触れ「支部の監督は圧力をかけられて背教しました」と記述している。

というのだ。

さらには、1973年のものみの塔誌には、

刑務所から釈放されて二年も経たないうちに明石は、ものみの塔協会の会長に宛て一通の手紙を書きました。1947年8月25日付の手紙の中で、明石は1926年以降の協会の出版物の中で説明されている事がらに同意していなかった旨を述べています。・・したがって明石順三は、彼が自分の述べたところによると、20年以上にわたり偽善者を演じていたわけです。

とまで書かれているという。

詳しくは⇒こちらを参照。

7年もの苛烈な獄中生活に耐え、その間、妻は獄死、仲間の何人かも獄死、あるいは釈放後すぐに衰弱死しながらも「私は人を殺さない」という姿勢を貫いた人に向かって「偽善者を演じていた」とはどういう神経なのか、と、このブログ主は怒っている。当然だ。

宗教とは何か、信仰とは何か、あるいは、神とは何かといった人類の普遍的な問題を考える上で、明石順三の生涯はとてつもなく貴重な教材だと思う。

鹿沼のどこで暮らしていたのか、何か記念するもの(明石順三記念館のような)はないのかとずいぶん探してみたのだが、今のところ見つからない。

田中正造らと並んで、栃木県に関わりのある歴史上の人物として、もっと光をあてられてもいいと思うのだが……。

宗教とは何か

宗教というものに対して、僕自身、子供の頃からそこそこ強烈な体験をしてきた。

母親の兄姉妹たちが全員別々の宗教のストレートな信者なのだ。

母は7人きょうだいで、兄が2人、姉が3人、妹が1人いる。つまり母は7人のうちの6番目だ。

いちばん上の兄(僕から見れば叔父)夫婦はプロテスタント(ドミニコ会系だったらしい)教会に通っていたが、晩年、カトリック系の老人ホームに入所したことでカトリックに改宗。しかし、家には先祖代々の位牌を祀った立派な仏壇があり、毎日「仏様にごはん」と言って供え膳も欠かさなかった。

2番目の兄(叔父)は若くして亡くなったのでよく分からない。

長姉(僕から見れば叔母)夫婦はまさにこのエホバの証人で、子供たちも全員熱心な信者となり伝道をしていた。

2番目の姉は創価学会員で、選挙の前には必ず「公明党をよろしく」と電話がかかってきた。子供も熱心な創価学会員で、結婚式では新郎新婦を前に会員たちが大声で読経をあげていた。

3番目の姉はカトリックで、幼少時にくる病を煩い、生涯独身だったが、亡くなるときは病室に集まったきょうだいたちに「みんなでお祈りをしてちょうだい」と懇願していたのが印象的だった。

そのお祈りというのは「天にまします我らが父よ……」というものなのだが、当然、きょうだいたちの宗教がバラバラなので揃わない。創価学会の叔母などは、あたりまえだが無言のまま。

次が母で、日本聖公会(儀礼はカトリック的だが教義はプロテスタント寄りのようなキリスト教宗派で英国国教会が母体。超セレブ御用達で有名な聖路加国際病院や立教大学の母体でもある)。

最後の妹(叔母)はカトリックで、10代のときにシスターになって修道院に入った。後に還俗して、同じカトリックの親子ほども歳の離れた男性(成人している娘が二人いた)と結婚した。

その末の叔母(元カトリックのシスター)は、同じカトリックの姉が心臓病で最後あえぎながら死んでいくのに立ち会った後、きょうだいたちの前で「(信仰を強くするために)もっと苦しんでもいいと思うの」と言い放ち、母はそれに対して「なんてことを言うの!」と怒り出す始末。

亡くなった後は、葬儀が行われた教会に創価学会員の叔母が「ここには入れないから外にいる」と言いだし、また揉めて……。

……とまあ、相当強烈な親戚一同なのだ。

ちなみに僕は、母のおかげで「幼児洗礼」を受けさせられたのだが、堅信式(物心ついて自分の考えが持てるようになってから、信仰を確認する儀式)は何度言われても断固拒否し続けた。

養父は母親と結婚後、折伏されて日本聖公会の洗礼を受けたが、その際、パスカル、キルケゴールから笠原芳光に至るまで、何冊ものキリスト教関連の本を買ってきて読んでいた。

笠原芳光を知ったのも養父が買った本の中に入っていたからだ。

いろいろあった本の中でいちばんしっくり読めたのが笠原芳光だった。で、当然これを読んだ養父は洗礼などしないだろうと思っていたのだが、あっさり洗礼を受け、堅信式までしてしまったので驚いた。

しかしその養父(今、介護施設にいる)は「葬式は神式でやってくれ。キリスト教式は面倒くさいから嫌いだ。神式は玉串奉奠だけであっさりしていていい」などと言っている。

子供の頃からそういう人たちを見て育っているので、明石順三の生涯を知るにつけ、宗教と家族のことは考えさせられる。

特に父と長男が死ぬまで決裂したまま二度と会わなかったというのは辛い。

笠原芳光の『イエス 逆説の生涯』の最後のほうに、ニーチェの妹・エリザベートが著した『ニーチェの生涯』の中の一節が紹介されている。

その言葉で、かなり長くなってしまった今回の話を一旦締めたい。

兄がキリスト教を憎悪したというのは、まったく誤っている。──私の言うキリスト教とは、<労する者たち>にとって慰めであり得るような、あの柔和で美わしいイエスの教えのことであり、それは兄がまことに正しく認識したように、そもそも教義ではなくて行動の指針である。

一つ前へ |

目次へ

| 次の日記へ

一つ前へ |

目次へ

| 次の日記へ