2017/07/29

石那田の彫刻屋台(1) 桑原

今日は4年に1度の石那田(宇都宮市)地区の付け祭。石那田八坂神社の祭りである天王祭に4年に1度、彫刻屋台が繰り出す。

石那田地区は宇都宮市の北端に近い場所、同じく6台の彫刻屋台を持つ徳次郎地区の隣に位置している。

徳次郎の付け祭は3年に1度なので、12年に1度は徳次郎と石那田の付け祭が重なる。

大雨なら中止だし、屋台が繰り出すのは夜なので、徳次郎も石那田も彫刻屋台そのものを撮るのは非常に難しい。

組み立てるとすぐに大量の提灯をぶら下げ、地区によっては供物の品目を紙に書いて屋台に貼ってしまうので、肝心の彫刻は隠されてしまう。

当然、夜になってからでは暗いし、屋台の周りに人も集まるので彫刻をじっくり撮ることは不可能。

今回も、事前に鹿沼のK場さんに教えられ、家まで迎えに来てもらい、車に同乗して繰り出した。

ところが、朝9時出発の予定が、8時に起きたら雨がざんざん降っている。「雨天中止」とのことだったので、ああ、これでまた4年後まで見られないのかと諦めていたら、大雨の中、K場さんが迎えに来た。

鹿沼を出た段階では雨は降っておらず、うちのそばまで来たら激しい雨になっていて驚いたという。

こりゃダメかなあ……と、半ば諦めつつも、出発。

石那田に近づくにつれて雨はどんどん強くなり、傘をさしていてもずぶ濡れになるほど。

そんな最悪の状況の中、6台の彫刻屋台を強行撮影してきた。

最初は桑原地区。くわばらではなく、かばら、と読む。栃木にはこういう妙な読み方をする地名がいっぱいあるので侮れない。

屋台が出ている集会所に着いたときは大粒の雨。それでも傘をさし、片手でカメラを操りながら撮影強行。

シートにすっぽり覆われていて、こりゃ写真どころじゃないか……と諦めかけたが、「潜らせてください」と頼んで、シートの内側に入り込んで撮った

明治9(1876)年製作。彫刻師は神山政五郎ら

高覧下の波と鶴。屋台は一部新しい材木で直している

柱隠しにもビッシリと彫刻が

内蹴り込みには獅子

脇障子は鶏と菊。全体に花鳥図柄が多い

部分彩色で独特の侘びが出てきている。菊などの彫りの細かさも素晴らしい

水引、柱隠しは葡萄に栗鼠を中心にした構図

内欄間は鳳凰

方立の獅子は、もしかすると時代が少し新しいかもしれない

繰り出しの際はここにお囃子が入る

障子回りもびっしりと花鳥図で埋められている

雨とシートでかなり条件が悪かったが、唯一の救いはまだ提灯がついていなかったこと。提灯がついた後だと、いくら天気がよくても彫刻の細部が撮れないから……。

しかし、雨は強まる一方で、前途が思いやられる。

↑Amazonへの入り口。Amazonでのお買い物はここからよろしくね!

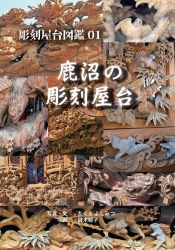

『彫刻屋台図鑑01 鹿沼の彫刻屋台』★

ユネスコ無形文化遺産登録で注目が集まる鹿沼の彫刻屋台。全27屋台を128ページフルカラーで「アート」として見つめ直す写真集。

B6判・128ページ フルカラー オンデマンド 無線綴じ

1280円(税別) 送料:160円

■ご案内ページは こちら

こちら

更新が分かるように、最新更新情報をこちらの更新記録ページに極力置くようにしました●⇒最新更新情報

books

books

music

music

目次

目次

HOME

HOME

一つ前へ |

目次へ

| 次の日記へ

一つ前へ |

目次へ

| 次の日記へ