僕はツイッターのアカウントをたくき個人用とタヌパック用の2つ持っているが、ツイッターに直接アクセスすることは滅多にない。毎日頻繁に見ているのはフェイスブックで、フェイスブックに書き込んだコンテンツは自動的にツイッターの「たくき よしみつ」アカウントにも送信される。

そんなわけで、↑こんなメッセージが入っていたのだが、気づくのに1週間かかった。

リンク先を覗いてみると、こんな案内が出ていた。

オリバー・L・オースティンJr.(Oliver L.Austin,Jr.1903-1988)は、戦後まもない昭和21年(1946)から25年2月まで日本に滞在した鳥類学者です。彼が日本で撮影した写真は鳥類学者としての記録だけでなく、各地の都市や農村のくらし、そこに生きる人々の姿を写し出しています。本展ではフロリダ州立大学所蔵のオースティンコレクションから厳選した70点の写真と、関連の深い実物資料をあわせて紹介します。

このオースティン博士、GHQと一緒に来日し、日本各地の風景や習俗を写真に収めていた。その中に彫刻屋台の写真があり、その場所を同定する作業をしているかたからのメッセージだった。

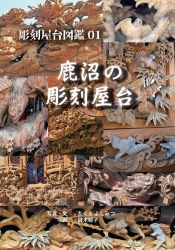

気づかないうちに問題はほぼ解決していて、このかたはタヌパックブックスの「宇都宮・今市の彫刻屋台と天棚」をお買い求めになり、その中の写真と全部照合して、小倉町一二丁目の屋台だと同定したとのこと。となると場所は今市だろうが、今市のどこなのか、さらに正確な場所を知りたいというわけだ。

Googleのストリートビューなども駆使して、追分地蔵のあたりではないかというのだが、今市の町の中は区画整理が行われ、当然建物なども入れ替わっているから、今の風景とは一致しない。

現在の小倉町一二丁目の屋台。2014年撮影

で、この写真をよく見ると、左に、見切れてはいるが「(?)木屋洋裁(店)」という看板が見える。

右には燈籠がいくつか。右側にはバスらしきものと、「宇都宮」とうっすら読めそうな道路案内看板。

燈籠があることや、道路案内看板があることから、追分地蔵のところにほぼ間違いなさそうだが、メッセージが来ていたのに1週間も気づかなかったことのお詫びも兼ねて?、いや、自分自身の興味もあって、ちょうど今市のベイシアに買い出しに行こうとしていたところだったので、ついでに追分地蔵に行って燈籠を確認してみた。同じ燈籠があれば間違いなくここだろうから。

小倉町一二丁目の屋台収蔵庫。これは新しいもので、かつてここにあったわけではないだろうが、追分地蔵のすぐそばにある

燈籠のところを拡大

追分地蔵のところにある燈籠を全部写真に収めながら、オースティン博士が撮った写真と比べてみたが、一致するものはなかった

となると、次の手がかりはこれ。今市には金木屋と白木屋という2つの洋品店があるのだが、どちらも店舗は別の場所にある

白木屋は二宮神社の隣にある。もしかして燈籠は二宮神社のものかとも思って確認したが、違いそうだ。白木屋に飛び込みで入り、ご主人に写真を見せて訊いてみると、「これは私の勘ですが、この看板は金木屋さんでしょう。というのも、この場所には今でも金木屋さんの自宅がありますから。それに小倉町の屋台は今でもこの場所に出して準備を整えています」とのこと。これでほぼ確定だろう。白木屋のご主人、ありがとうございました。

ちなみに、昭和20年代前半なのに、写真はすべてカラー。今の小倉町一二丁目の屋台は高覧に丸彫りの獅子が絡んでいるが、この頃にはそれはなかったこと。脇障子の獅子の目は青く塗られていたらしいこと。この当時から屋台の上には保護と提灯取り付けのためか、屋根が被せられていたことなどが写真から分かる。

バスの横には「日本観光」と書かれているようにも見える。路線バスではないのかもしれない

他にも東照宮などの写真もある。東照宮の昭和大修理は昭和25年4月からスタートしているので、この三猿は2代前のものということになる。貴重な資料だ。表情までは読み取れないが、少なくとも平成の大修理で変貌してしまった現在の三猿とは印象がまったく違う

戦後すぐの今市で、アメリカ人鳥類学者が撮った写真を、70年以上経った今、「ここはどこだ?」と一生懸命に検証している……なんだか面白い体験だった。

オースティン博士の写真コレクションは、高解像度のファイルがWEB上に公開されていて誰もが閲覧できる。

⇒こちら

改めて、写真を撮る……記録を残すということは大切なことだなと思った。

タヌパックが発信してきた音楽や文章、写真などが、50年後、100年後に掘り返され、評価されることがあるのではないかと思いながら、今は毎日を過ごしている。

一つ前へ |

目次へ

| 次の日記へ

一つ前へ |

目次へ

| 次の日記へ

狛犬ネット入口目次へ

狛犬ネット入口目次へ