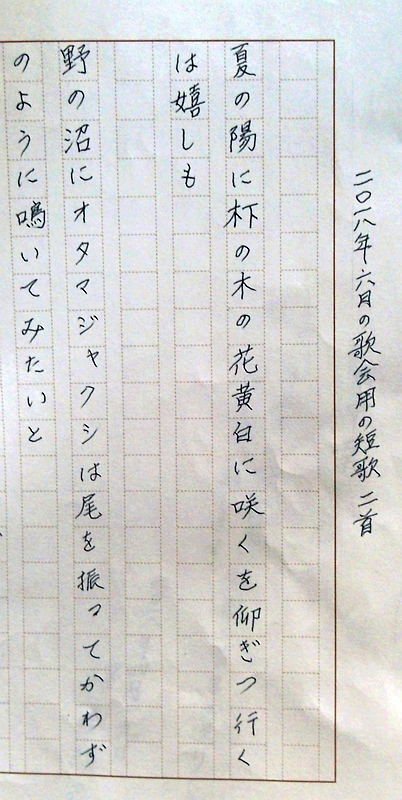

例えば、6月提出分の短歌の1つ

夏の陽に朴の木の花黄白に咲くを仰ぎつ行くは嬉しも

という歌は、最初は、

夏の陽にナナカマドの花みな白くあふれるほどに咲くは嬉しも

だったことが分かる。

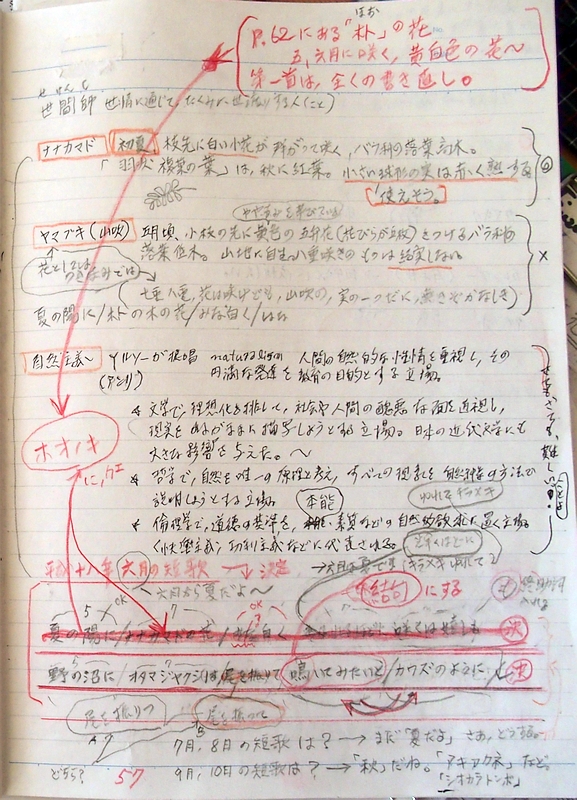

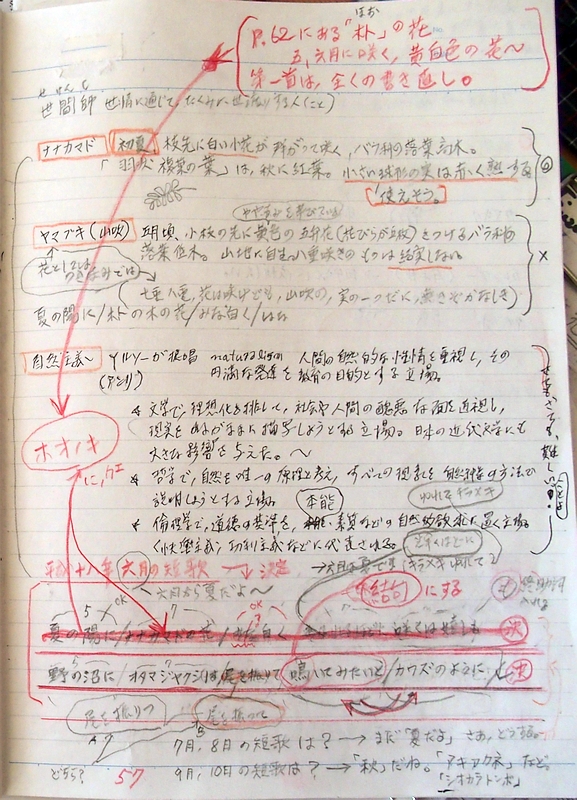

そこに赤が入って、ナナカマドを朴の木に変更。「全くの書き直し」と書いてある。

なぜナナカマドをホオノキに替えたのかは分からないが、いろいろ悩んで作っていることはよく分かる。

しかも、

ナナカマド 初夏 枝先に白い小花が群がって咲く、バラ化の落葉高木。

「羽状複葉の葉」は秋に紅葉。小さい球形の実は赤く熟する。

↑使えそう。

とメモしてあり、最初、ナナカマドを題材にすることを決める際にも、辞書を引いてしっかり調べていたことが分かる。

小さく枝のスケッチも添えてある。

その下には、

ヤマブキ(山吹) 五月頃小枝の先に黄色の五弁花(花びらが5枚)をつけるバラ化の落葉低木。山地に自生。八重咲きのものは結実しない。

(七重八重花は咲けども山吹の実の一つだに無きぞかなしき)

というのも書いてあり、そこに「花としてはつきなみでは」とメモが添えられている。

調べてみたら、

「七重八重花は咲けども山吹の実の一つだに無きぞかなしき」という歌は兼明親王の歌で、それにまつわる太田道灌の伝説が有名らしい。(知らなかった)

おそらく親父は国語辞典で山吹を引いて、「七重八重花は咲けども山吹の実の一つだに無きぞかなしき」という歌が出てきたのをメモしたのだろう。しかしピンとくるものがなく「つきなみでは?」と思ったのかもしれない。

ともあれ、親父は山吹では「つきなみ」だと思って、このメモの横に×を書き込んでいる。

で、その下に、

夏の陽に/朴の木の花/みな白く/はな

……と、途中で行き詰まったままのが書き残されている。

さらに興味深いのはその下で、なぜか突然「自然主義」というメモが出てくる。

自然主義~Y.ルソーが提唱 naturalism 人間の自然的な性情を重視し、その円満な発達を教育の目的とする立場。

☆文学で理想化を排して、社会や人間の醜悪な面を直視し、現実をあるがままに描写しようとする立場。日本の近代文学にも大きな影響を与えた。~

と書いた後、その横に

「さても、さても、難しいことよ!」と書き添えている。

思わず苦笑してしまうのだが、と同時に、親父の飽くなき探究心に驚かされる。

ルソーの自然主義がナナカマドを朴の木に変更させることになったのかどうかは分からないが、もしかすると、「花みな白くあふれるほどに咲く」だと詠み手の感情が露骨に入りすぎていると思ったのかもしれない。

オタマジャクシの歌のほうも、簡単ではなかったようで、最初は、

野の沼にオタマジャクシは尾を振りて鳴いてみたいとカワズのように

だったことが分かる。

この段階で、「尾を振りつ」「尾を振って」どっち? などと書いている。

「鳴いてみたいと/カワズのように」は入れ替えて、「鳴いてみたいと」を結句にすると赤で書き込んでいる。

……とまあ、こういう書き込みがビッシリあるノートは最後の1ページまで埋まっていた。

ノートの裏表紙には「三省堂新明解国語辞典」と書き込んで、それを赤で囲ってあった。

「よしみつ、このへんに本屋はないかな」

と言うので、何がほしいのかと訊くと、「辞書がほしい」という。机の上にはすでに国語辞典があったが、それはただ言葉の意味が書いてあるだけでダメなのだという。

「今はネットで全部調べられるからねえ。辞書は売れなくなったよね」

などとその場では答えたのだが、家に帰ってきて、親父のノートを写した内容をじっくり読んでみて、いい加減に対応してしまって悪かったなと猛省した。

すぐにAmazonで三省堂新明解国語辞典を注文したのだった。

親父はもともと理科の教師で、他に英語の教師免許も持っている。

理科の教師としては、生物と天文が特に好きで、生物の中でもクモ類が専門?なのだ、とお袋が言っていたのを覚えている。

家には保育社のありとあらゆる図鑑が揃っていた。昆虫図鑑はもちろん、クモ類図鑑というのもあった。分厚い図鑑の中はクモばかり載っている。

子供のとき、月はなぜ満ち欠けするのかを質問したら、紙に図を描いて見事に説明してくれたのも覚えている。そのとき、あまりにも教え方が上手いので驚いたものだ。

学研の編集者としては、中学雑誌編集部というところにいて、「中学○年コース」という総合雑誌の理科の附録教材を編集していた。僕は小学生のときからそれを読んでいたが、単独の参考書よりずっと分かりやすく、使いやすかった。

物理なども、いきなり公式を覚えさせるのではなく、なぜそういう公式が成り立つのかという「考え方」を教えるような編集の仕方だった。

理科班のリーダーとなってからは、偏執的な性格もあって部下のみなさんは大変だったと思うが、親父が作っていたものは間違いなく「いいもの」だったと断言できる。

そんな親父にとって、今、ノートに一生懸命書き込んでいる内容は、惚ける前ならどれも常識であり、メモするまでもないことだ。

それを思うととても切ないが、30分前の記憶もどんどん消えていく今も、こうしてメモを取り、思考を保とうとしていることに驚かされた。

デイホームのスタッフの一人は「お父様の世界には、普通の『世間』というものがない。あるのは『個』の世界だけですね」と言っていたが、確かにその通りだろう。でも、ここまできたら、死ぬまでその「個」の世界を、わがままに、執拗に、そして楽しく追求してくれたらいいと思う。

ノートの端々で、「~だね」「~だよ」と、自分に明るく言葉をかけているのがとても救われる。

三省堂新明解国語辞典は注文した翌日にデイホームに届いた。楽しんでくれるといいのだが。

さらに翌日、100円ショップで買った大学ノートを1冊、親父の元に届けた。

一つ前へ |

目次へ

| 次の日記へ

一つ前へ |

目次へ

| 次の日記へ