2014年まで長岡市に住んでいらっしゃったとのことなので、僕が越後にいた12年の間にももちろんいらっしゃったわけだ。同じ越後で狛犬の写真を撮っていたのに、出会うことも知り合うこともなかったのは残念だ。

それにしても、狛犬の寿命に比べて人の寿命は短い。石工が死んでも狛犬はずっと残り、何世代も後の人間が「へえ~」と感心して見入る。そういう狛犬好きが死んでも、写真や記録は残る。

残りの人生を計算すると、どうやって社会的に成功するか、金を得るか、ということよりも、何かを残して死んでいけるだろうかということに関心が移っていく。

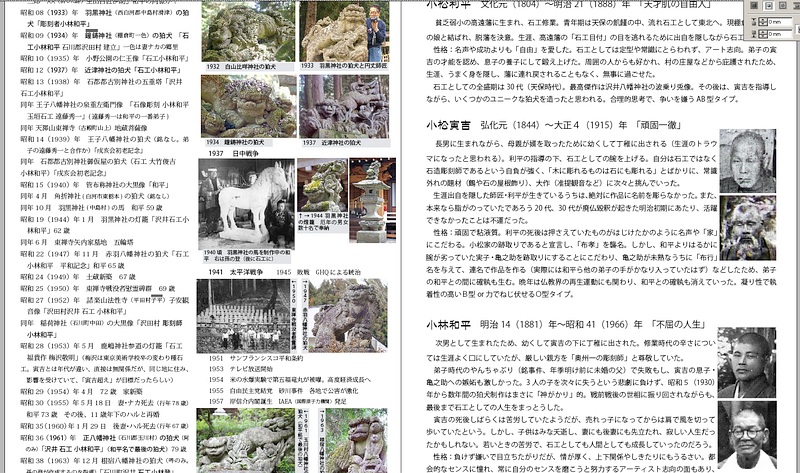

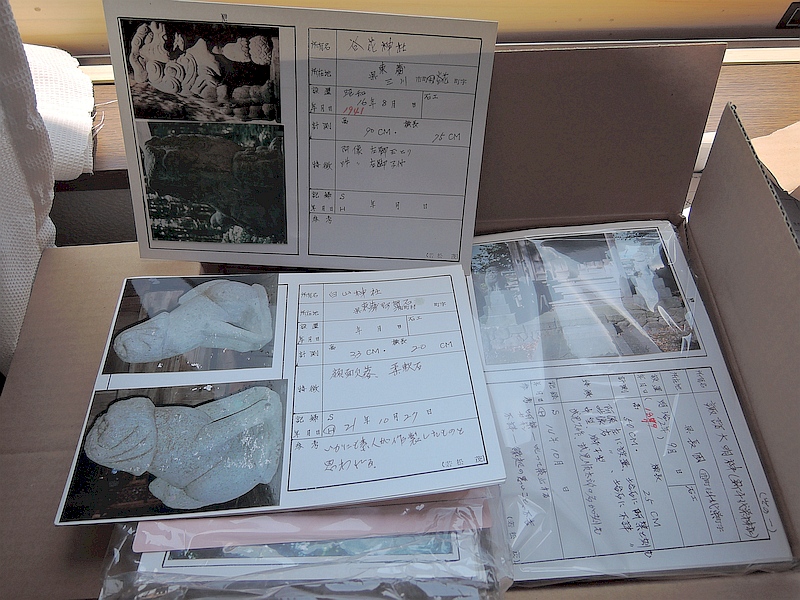

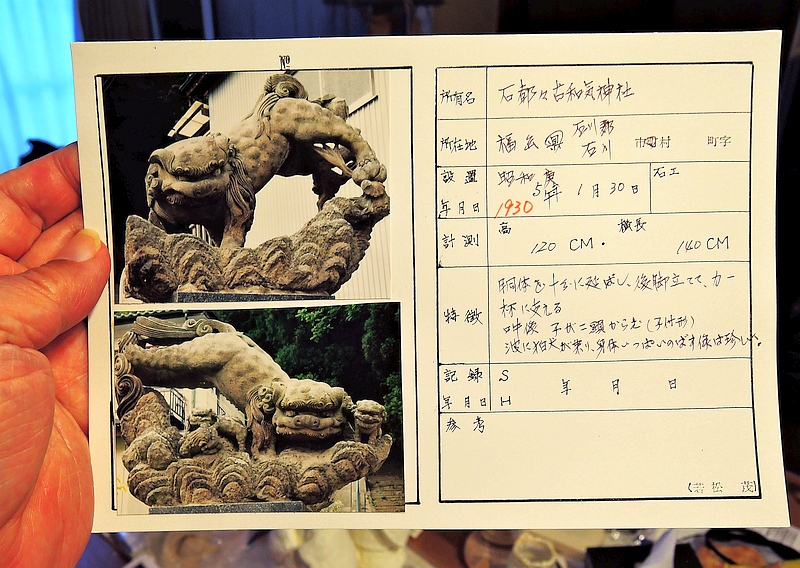

このていねいに記録されたカードを見ながら、改めていろいろ考えてしまった。

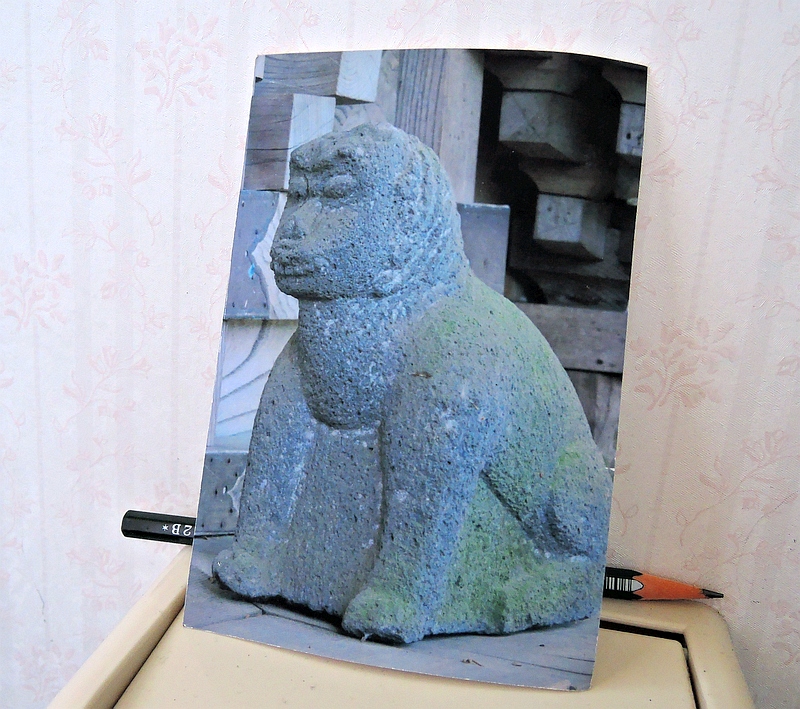

「狛犬カード」とほぼ同時に届いた1枚の写真葉書↑。たびたび登場する某市民俗資料館館長から。栃木県内の狛犬全制覇をめざして、目下今市エリアを探索中らしい。これは某神社の内陣にいたという狛犬。これは気づかなかったなあ。近々また確認しに行かねば。

こうして「発見」される狛犬があるかと思えば、都内の有名な狛犬が消えたりもする。

↑これは2004年9月に都内神楽坂でNHKの番組ロケをしたときの写真。林家ペー、パー子師匠を生徒役にして、僕がデジカメ先生を務めたのだが、ここに写っている狛犬が処分されたと知った。

狛犬が、というよりも、神社が境内ごと「リニューアル」されたのだとか。境内にはマンションが新築され、社殿も現代的なものに建て替えられた。

⇒ここに少し詳しいいきさつが出ていた。

狛犬はその新しい社殿や隣のカッコいいマンションには合わないと考えられたのだろう。どうも「処分」されてしまったらしい。せめて他の神社に移設するとかしてほしかったと思う。修復が困難なほど傷んでいたというが、そうは見えない。もっと傷んでいる石造物でも、現代の技術や補修材を使えばそれほど無理なく修復できるはずだし、移設途中でばらばらになるほど劣化していたとは思えない。

まあ、古い狛犬が文化財や芸術だという考えはなかったということだろう。

高遠石工の謎

ついでにもう1ネタ。

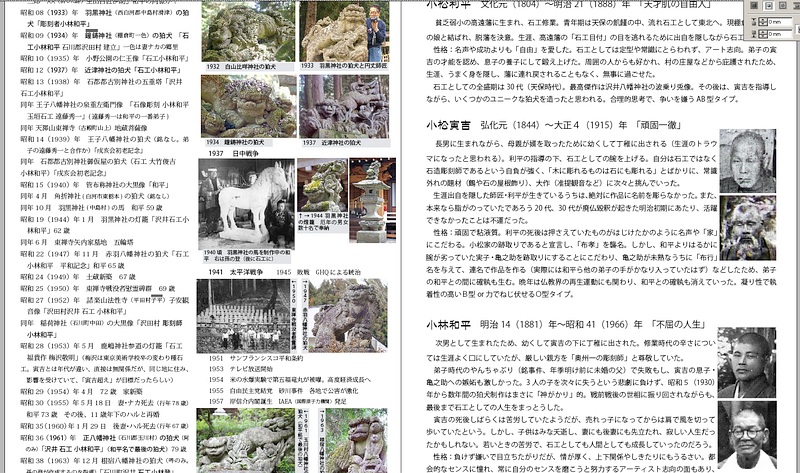

7月2日に明治大学の公開講座で「神の鑿」の話をするのだが、そのためのレジメみたいなものを作った。

利平・寅吉・和平の中で、僕がいちばん興味を引かれるのは利平なのだが、高遠石工として生まれ育った利平の人生は実に謎が多い。調べていくと、高遠石工そのものが、いろいろな謎に包まれている。

たとえば、

■

高遠石工が造った石仏はたくさんあるのに狛犬がほとんどないのはなぜなのか?

⇒一か所に留まらない旅石工としては、狛犬を受注されることは少なかった、ということはありそう。

でも、ときには頼まれることもある。おそらく、銘を彫っていないだけで、高遠石工が彫った狛犬は全国に結構残っているのではないか?

■

高遠石工が彫る狛犬はなぜ定型がなく、個性的なものばかりなのか?

⇒「え? こまいぬっすかぁ? 自信ないなあ。なんとなくイメージはわかるけど」「いやぁ、高遠石工さんにお任せすれば立派なのができると思ってます。お願いしますよお」「そうっすかぁ……じゃあ……」

……なんて感じで引き受けたものの、仏像の知識はある程度あっても狛犬の知識はそれほどない。

しかし、旅の途中でいろいろな狛犬、特にはじめ狛犬や越前狛犬を見ているので、なんとなくこういうものというイメージや阿吽とか走り毛とかの情報は仕入れている。そうした記憶を元に彫ってみると、はじめ狛犬を彫った村石工たちより、技術は格段に上なので、それなりにちゃんとしたものができる。

結果、定型にはまらない個性的な狛犬ができあがるが、本人は「はたしてこれでよかったのだろうか?」と、いまひとつ自信が持てず、石工名は入れなかった……とか……??

そう考えていくと、年代的にも造形の特殊さからも、足尾通銅鉱山神社の狛犬なども高遠石工の手によるものではないかと思えてくる。

たとえば

⇒これは高遠石工が彫った狛犬だが、いわゆるはじめ狛犬よりも洗練されている。これが延享3(1746)年、通銅鉱山神社の狛犬は寛保3(1743)年。年代的にも同じだし、どちらも越前狛犬的テイストを感じさせるがまったく別物になっているところは共通しているような気がする。

定型にはまらず個性的なものが出来上がるのが高遠石工の狛犬だとすれば、まさに通銅鉱山神社の狛犬はそうなのではないか……なんて、勝手に思うだけで、証明はできないわけだが……。

狛犬ネット入口目次へ

狛犬ネット入口目次へ