2018/10/15

今市の狛犬、まだこんなのを見逃していた

今回の買い物は、施設長からのリクエストで、親父のための新しい椅子と冬物衣料。

椅子は、今使っている折りたたみ椅子ではもう不安定で無理なので、一人用ソファのようなクッション性のよいどっしりした手すり付きのものを、という要望。しかし、机の高さがかなりあるので、高座椅子では低すぎないか……と悩む。

となると、サンキとニトリか……。どういうルートで回るか考えた末、前から気になっていた狛犬探訪を組み込んでみることにした。

大貫食堂~サンキ~狛犬1~狛犬2~ベイシア~ニトリ~デイホーム……というルート。

サンキでは親父のために女物のXLサイズ冬物衣料を買う。男物だと裾が長くて、トイレで汚してしまうから女物の丈の短いやつがいいのだという。

志茂田景樹みたいになりそうなやつをいくつか買って、ホームへのお土産にたこ焼き2パック買って、次は狛犬だ~。

ところが1件目からピンチに。

Googleマップに表示された住所がずれていて、とんでもない狭隘路に迷い込み、バックすることも困難に。なんとか車を停めて徒歩で探したが見つからない。

もう一度確認してカーナビの地図と照合すると、1本向こう側ではないか。

まあ、こういうことはよくある。

到着! これはGoogleマップに載っていた写真に、狛犬らしきものが写っていたので確認。いるいる。

間違いなく狛犬だが、一体だけ。しかも相当壊れている。

こんな顔。元はどんな顔だったのだろうねえ。

尾はこんな感じ

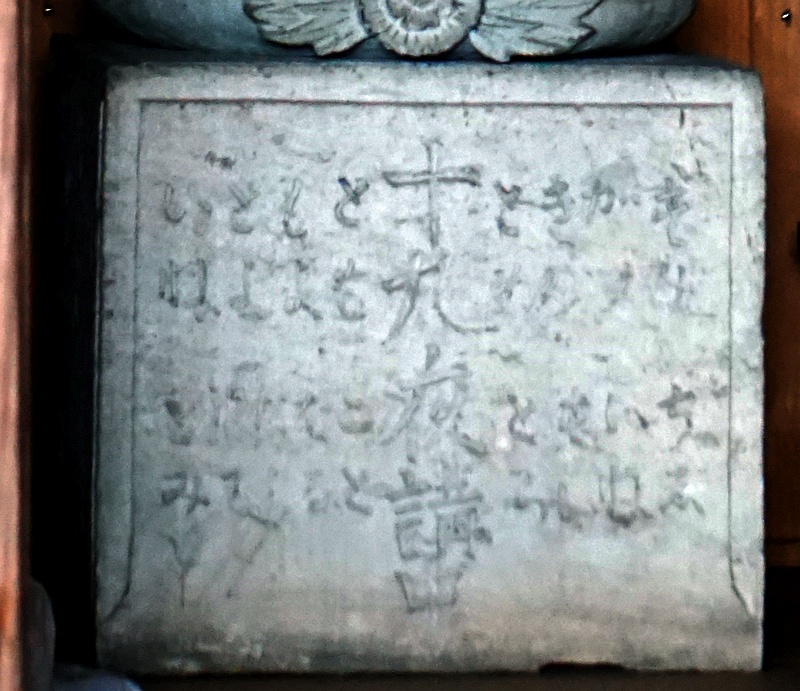

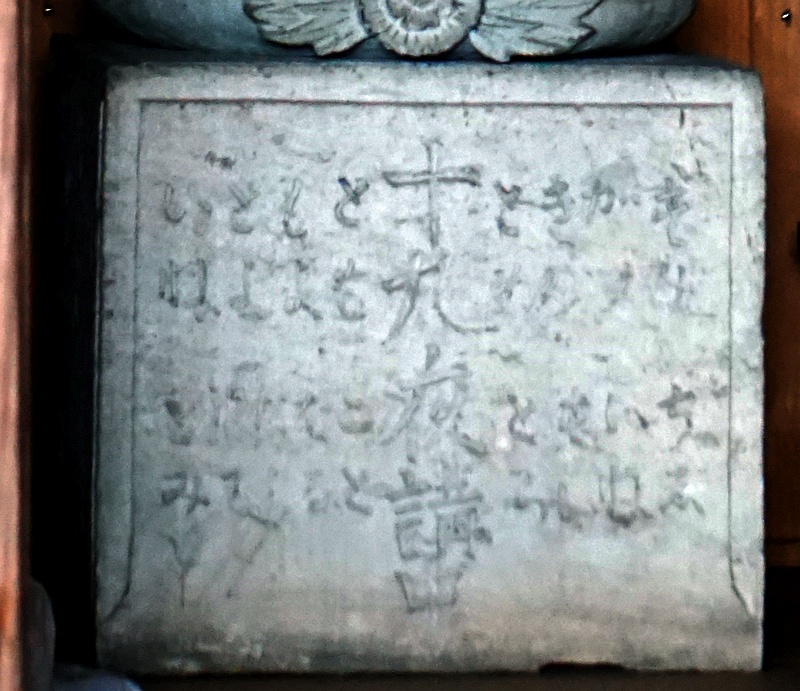

お堂の中の本尊?

台座には女性の名前が並んでいる

○○夜講というのは「月待」といって、

Wikiによれば、

月待行事とは、十五夜、十六夜、十九夜、二十二夜、二十三夜などの特定の月齢の夜、「講中」と称する仲間が集まり、飲食を共にしたあと、経などを唱えて月を拝み、悪霊を追い払うという宗教行事である。

文献史料からは室町時代から確認され、江戸時代の文化・文政のころ全国的に流行した。板碑としては埼玉県富士見市の嘉吉元年(1441年)のものを初見とする。

特に普及したのが二十三夜に集まる二十三夜行事で、二十三夜講に集まった人々の建てた二十三夜塔は全国の路傍などに広くみられる。十五夜塔も多い。群馬・栃木には「三日月さま」の塔も分布しており、集まる月齢に関しては地域的な片寄りもみられる。

……だそうだ。

二十三夜講はよく見るが、十九夜講はそんなに多くないのでは?

Wikiによれば、

十九夜講のほとんどは女人講、念仏講である。子安講といい、安産を祈願することもある。「十九夜塔」「十九夜念仏供養」などと刻まれた文字塔と如意輪観音の刻像塔があり、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉などに分布する。

……だそうだ。なるほど、女性名ばかりなのはそういうことなのか。

ということは、この観音も馬頭観音ではなく如意輪観音に違いない。

他にも、お堂の周囲にはいろいろな石仏や石塔があった。

天明、の文字が読み取れる。天明5(1785)年あたりか。

盗まれるといけないので場所はヒミツにしておく。

さて、もう一か所回るぞ。

狛犬ネット入口目次へ

狛犬ネット入口目次へ

『神の鑿』『狛犬ガイドブック』『日本狛犬図鑑』など、狛犬の本は狛犬ネット売店で⇒こちらです

更新が分かるように、最新更新情報をこちらの更新記録ページに極力置くようにしました●⇒最新更新情報

books

books

music

music

目次

目次

HOME

HOME

狛犬ネット入口目次へ

狛犬ネット入口目次へ