年金を止める手続きにも戸籍謄本やら住民票やらが必要で、あちこちの役所に出かけたり、郵便小為替を作って、返信用封筒を入れて、遠方の役場に送ったり……いろいろ面倒なことが続く。

驚いたのは、親父の戸籍が移っていたこと。

移したのはお袋らしい。お袋が死ぬ前に移していた。おかげで、親父の戸籍に僕の名前が載っていないので、「親子関係が確認できないので、このままでは戸籍をお出しできません」という電話がかかってきた。

さらには「電子化する前の戸籍と電子化した後の戸籍の二種類ありますが、どちらも必要ですか?」と訊かれて、意味が分からず、「何がどう違うんですか?」と訊き返してしまった。

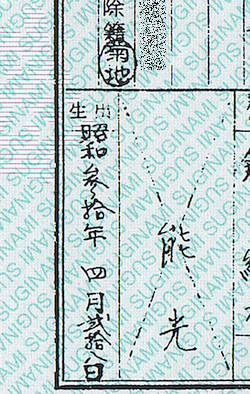

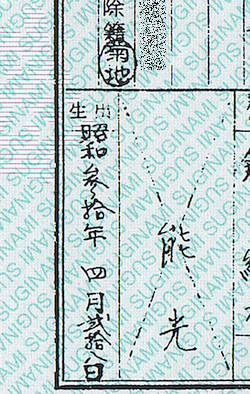

結婚して親の戸籍を抜けた後には、手書きの時代では×がついた

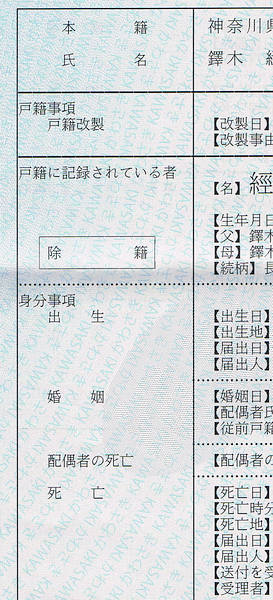

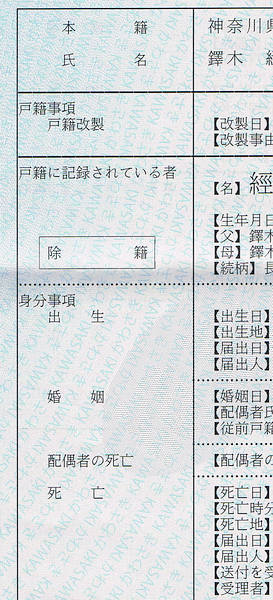

電子化された戸籍はA4で横書きに。除籍になると×ではなく「除籍」と記される

今回、いろいろ分かったのでまとめておく。

「戸籍を抜ける」とは?

結婚して新しい所帯を持つと親の戸籍から自動的に除籍される。元の戸籍の名前にはバッテンがつくが、電子化された後の戸籍だと「除籍」というマークが入る(↑上の図)。

多くの人が、未だに「戸籍」や「姓の選択」については誤解をしているようだ。結婚後、どちらかの親の戸籍と同じ住所を本籍地としても、同じ住所に別の戸籍がある、というだけのことで、親の戸籍から抜けたことには変わりがない。皇居や富士山を本籍地にしている人はいっぱいいるが、その人たちがみんな同一世帯、家族だというわけではないのと同じことだ。

婿養子に入る、とか、嫁に来た、などという表現が未だに普通に使われているが、養子縁組をしない限り、配偶者の親の「子」にはなれない。

結婚したときにどちらの姓を名乗るかを決めるのも、便宜上のことだけ。

僕は結婚するとき、助手さんの姓にするかどうか悩んで、助手さん本人や両方の親にも確認を取った上で、自分のほうの姓を選ぶことにした。助手さんの姓がかっこよくて、僕の名前「能光」とのバランスもよければ、そうしたと思う。

姓の選択と戸籍筆頭者

婚姻届の時に夫の氏を選べば夫が筆頭者、妻の氏を選べば妻が自動的に新戸籍の筆頭者になる。

筆頭者が死亡した後も、その戸籍に他の家族(配偶者や子)がいれば、筆頭者除籍のまま戸籍は生き続ける。

筆頭者は「戸籍の最初に記載されている人」という意味にすぎず、昔の戸籍の「戸主」という意味合いはない。死亡しても「戸籍の最初に記載されていた人」ということで、戸籍を検索するときの「見出し」としては不変なのだ。そこが住民票の「世帯主」とはまったく違うところ。

詳しくは⇒こちらなどを参照するとよい。

戸籍から名前が消える

親の戸籍がそのままなら、子が結婚して「除籍」されたことが記録されているが、その親の戸籍そのものが他に移ったりすると、移した場所で新戸籍を作ることになるので、除籍された子の名前は完全に消える。つまり、親の戸籍謄本を取っても、親子関係はどこにも記されていない。もちろん、子の戸籍謄本には親の名前がずっと残るが……。

電子化される前と後

電子化されたときに、除籍された子などの名前は消えてしまうので、戸籍を移したときと同じように、電子化される前に結婚したり死亡したりした者の記録は戸籍から消える。電子化される前の戸籍を残してあるのはそのためらしい。

戸籍の電子化は平成6(1994)年に始まったが、まだ電子化されていない自治体もあるらしい。首都圏などではとっくに電子化されているはずだ。

除籍・除票証明

戸籍を移した場合、以前はここに戸籍がありました、という除籍原本はとれる(通常の謄本取得の費用が450円なのに対して、これは750円だった)。死亡して除籍になった場合も、「除籍」というマークがついた謄本はとれる。

なんかもう、すっげ~面倒。

今回は、自分の戸籍謄本コピーをFAXして「親子関係が証明されました」としてもらった。FAXで済んだからよかったが、役所によってはこういうのも対応が違うのだろう。「原本を郵送してください」なんてことになったら、またその謄本を取り寄せるために郵便小為替と返信用封筒を同封して遠方の役所に申請して……なんてことになる。

年金を止める手続きは、自動的に、未払い年金を受け取る手続きにもなるため、請求者が正当な親族などであるかどうかを証明するために謄本が必要になるらしい。しかも、死亡した親族と住所が違う場合は「生計を一にしていた証明」とかの申立書も必要で、そこには「親族以外の第三者の署名」も必要になる。そのため、施設長の署名をもらうために施設に出向いた。

ちなみに、露骨な話になってしまうが、認知症の親の生活を子が面倒みる場合(親の居場所が自宅であろうが施設であろうが)、親の年金や預貯金が親の介護や生活費の合計より多い場合と少ない場合では大違いである。

親父の場合は預貯金を完全に使い果たした上、年金支給額よりも介護費用のほうが上回っていたので後者である。

逆に、親の年金支給額が介護や親の生活費よりも上回っている場合は、子が親の年金の一部を自分の生活費に充てているケースもある。

この場合、親に死なれると年金が途絶えて子の生活も脅かされるため、子が親の死を隠し通して何年も不正受給を続けていた、なんて話もよく聞く。

夫婦でも同じようなことは起こりうる。妻が夫の(あるいは夫が妻の)年金に支えられていた場合などは、

夫(妻)に先立たれることが経済面で命取りになることもある。

胃瘻の寝たきり老人ばかりを劣悪な環境に押し込めた通称「胃瘻アパート」などというものが存在するが、その中には高額な年金を受給していて、子や配偶者がその年金を受け取るためだけにほとんど植物状態の親族を「安価な費用で死なせないでおく」などということもあるだろう。もはやホラー小説の世界のようだが、これは現実にありえることなのだ。

一方では、年金ももらえない老人が認知症になっても、本人も親族も介護保険の利用を知らなかったり、介護施設に入る(入れる)ことを拒否して、経済的にも精神的にも肉体的にも、家族全員がとことん疲弊していくケースも多い。

介護問題はとにかく金が絡むので面倒くさいし、泥沼化しやすい。

今後、老老介護問題は深刻化し、介護殺人や高齢者の自殺が増えていくことは間違いない。

これからの日本は、そうしたドロドロした話がごく普通のことになっていく。そうなると、高齢者親族の生活や死を語ることはますますタブーになり、見えづらくなる。結果、まだ自分には関係ないと思っている人たちが、親や自分の死についてなんの基礎知識も準備もないまま、いきなり「死に方」「死なせ方」問題に直面するだろう。

タブー視せず、直視しないと、結局は悲劇を大きくしてしまう。

一つ前 |

目次

| 次へ

一つ前 |

目次

| 次へ