2023/02/20

男体山

見飽きたでしょうが、今日の男体山。

この冬はクッキリ見える日が少ない気がする。

ノコギリクワガタの逆雪渓。いつまで見えてるかな

ツグミ

散歩の途中で

2023/02/21

真冬のキジ

冬にキジを見たのは初めてかもしれない。留鳥だから、冬でもどこかにいるはずなのだが、姿を現さない。餌が少ない時期、藪の中でじっと身を潜めているだけなのだろうか。

長く生きていても分からないままのことがいっぱいある。

この味噌ラーメンは好き

またいただいちゃった。あたりばちラーメン。ありがたいなあ。

おうちでこれを食いながら夜中にお笑い番組を見ていられる幸せ。罰が当たりそうだ。

2023/02/22

去年なら2がもっと並ぶのだが……

……もういいってば……

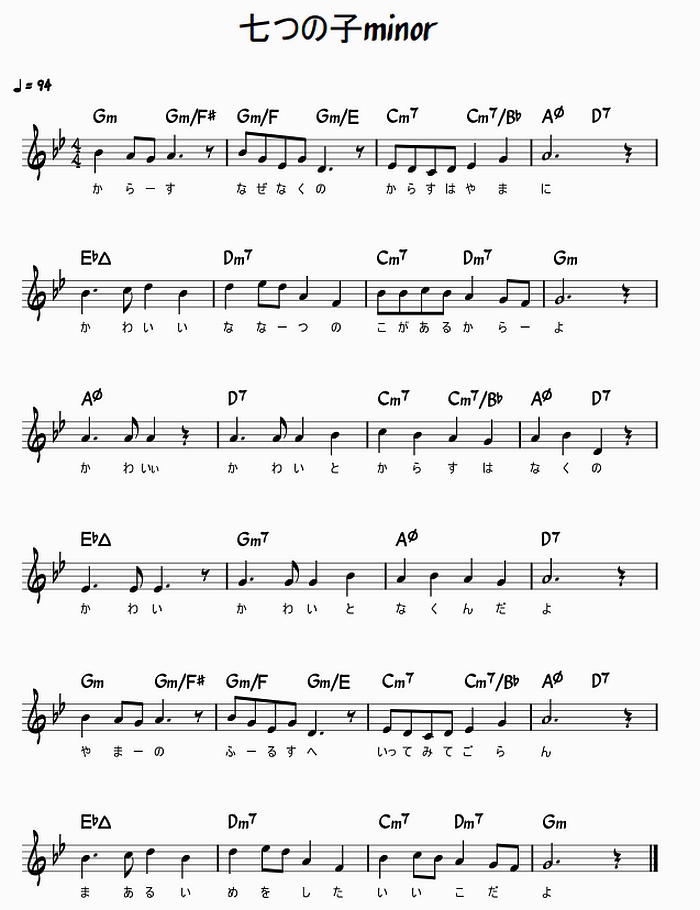

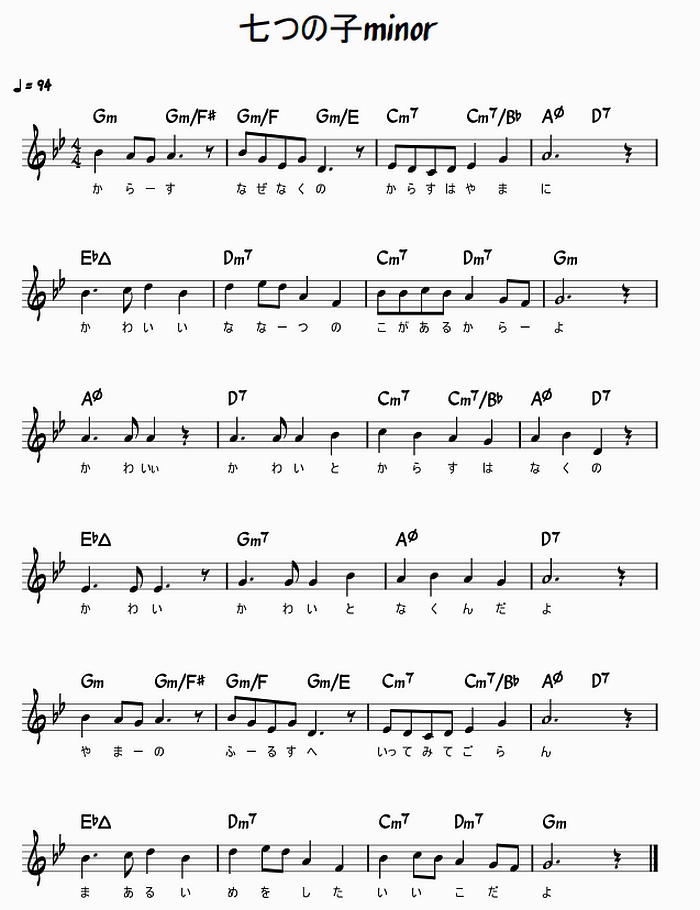

七つの子

ギターも弾けなくなってる、声も出なくなってるということに気づいて、少しずつリハビリをしているのだが、聴かせる相手もいない孤独な作業は、健康維持のためにスクワットしたり歩いたりするのと同じ。肉体がどんどん弱っていくことへの抵抗という意味しかないので、決して楽しいものではない。

音楽については、現世ではほとんど意味のないことだったと感じる。

自分にとっては生涯でいちばん価値があることだと思っているけれど、若いときの恋や性欲、あるいは中二病みたいなもので、そのタイミングでハマらないと、自分と同じような音感(爺の場合はメロディに特化した相対音感)を持っている人以外の心を動かすことはできない。

特に

今の若い人たちは、音楽を「音(sound)」そのものとして聴く傾向が強い。

あるいは視覚的な快感と一体化した音、さらに言えば、「視覚的な快感を補佐するための音としての音楽」とでもいうか、そういう感性で固まっている人が多いようなので、メロディの地位がどんどん下がっている。

「メロディ」とはなんなのか? いいメロディ、ダメなメロディとは? それを決めるものはなんなのか?

そうした問いかけという意味合いを少しだけ込めて、こんなリハビリをしている。

移調は分かるが「変調」とはなんぞや?

長音階、短音階は、主音の出発点が違うだけで音の並びは同じものだ。

Amスケール(イ短調)とCスケール(ハ長調)なら、

A・BC・D・EF・G・A ……がAという音から始まる短調のスケール。

C・D・EF・G・A・BC ……がCという音から始まる長調のスケール。

半音の部分がメロディのどこに挟まっているかで、メロディの曲調が変わって聞こえるわけだ。

例えば、Cメジャー(ハ長調)のメロディを全体に1全音半下げるとAメジャー(イ長調)になる。これが

移調。

この状態でメロディの並びの半音部分を短調のそれに変換してやれば、自動的にAm(イ短調)のメロディになる。これが爺の言う「

変調」なんだわね。

今回の『七つの子』では、単純に変換するだけでなく、一部をより自然なメロディになるように調整している。

そうやって短調の『七つの子』のメロディができたら、今度はそのメロディに合うようなコード進行を探す。

出だしはよくあるマイナーのクリシェ(ベース音が半音ずつ下がっていく)をあてはめてみた。

キーは歌いやすいようにGmにした。これがほんとの「

爺マイナー」。

メロディってなんだろう?

……そういう問いかけなのである。

音楽は屁理屈じゃねえんだよ、と言われちゃうのを承知で、しょーもない爺のリハビリは続く……ん? 続くのか?

ついでの話。

この「七つの子」は、7羽のカラスの子なのか、7歳になるカラスの子なのかという論争があるらしい。

50年近く前、大学で金田一春彦教授の講義を受けたとき、教授は「この七つの子というのは、7羽ではなく、『可愛い盛りの』という意味です」と力説していた。人間は7歳くらいがいちばん可愛いのだと。

Wikiによれば、野口雨情の娘は「父の息子が7歳のときにこの歌を書いているので、7歳ということだ」と言っているらしい。

人間なら7歳くらいの、という意味で「可愛い盛りの子」でよさそうだ。

野口雨情という人は、Wikiの解説を読む限り、相当な放蕩人生を送ったようだ。最後は宇都宮で死んでいるのだね。

『十五夜お月さん』『七つの子』『赤い靴』『青い眼の人形』『シャボン玉』『こがね虫』『あの町この町』『雨降りお月さん』『証城寺の狸囃子』……『赤い靴』と『こがね虫』はマイナーだから、メジャーに変調したらいいかな。

『こがね虫』をメジャーで、というのはだいぶ前から考えていたんだけど、リハビリばかり続くのもなんだかなあ。

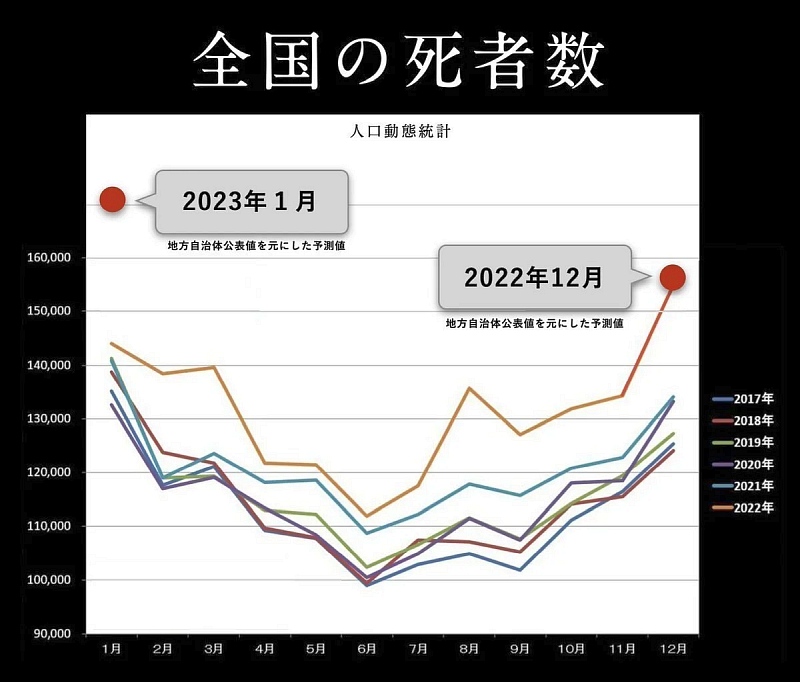

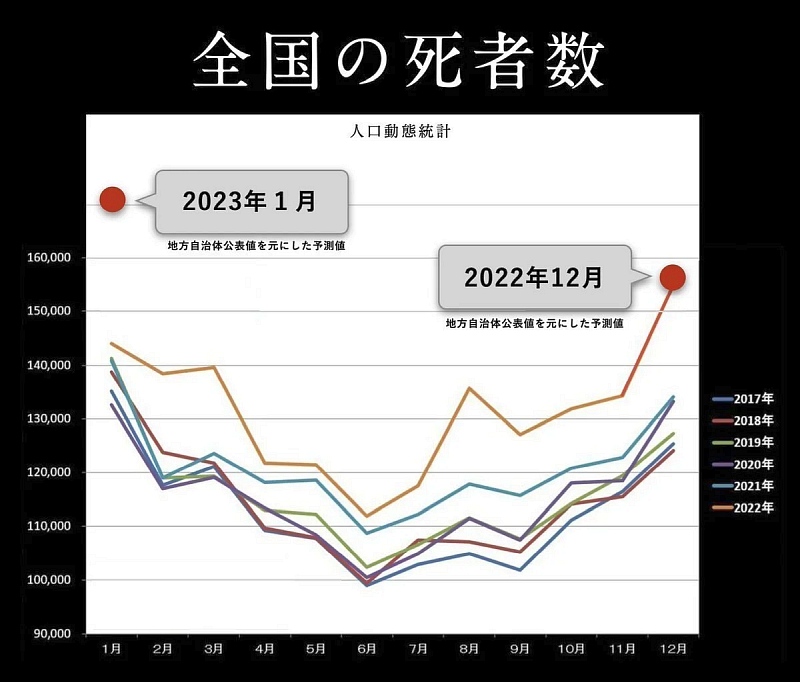

静かなる間引き

声を上げないうちに、こんなことになっているようだよ(

⇒こちらより)

もう、見たくない、聞きたくない、考えたくない、という人ばかりなんだろう。

それはそれでいいのかもしれない。

ストレスを溜めながら死ぬよりは、何も知らないまま死んでしまった、というほうが幸せだろうから。

そう思っているから、

ほとんどの人は本能的に、知ろうとしないのかもしれない。

京都大学レジリエンス・フェスティバル2022より 2022年11月26日 宮沢孝幸 博士(獣医学)

一つ前 |

目次

| 次へ

一つ前 |

目次

| 次へ