2023/03/24

助手さんのPCが壊れてからの悪夢(2)

さて、出戻ってきたWindows11のPCをいじっていると、昨日ポチした同じようなPCが届いた。

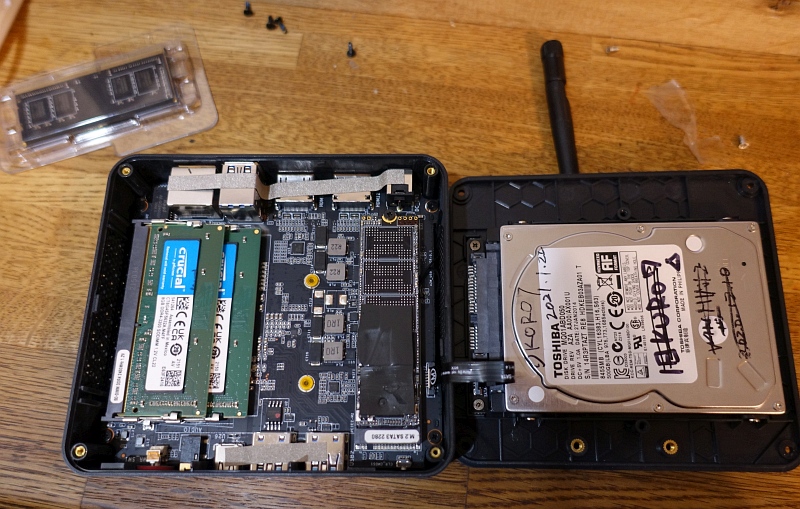

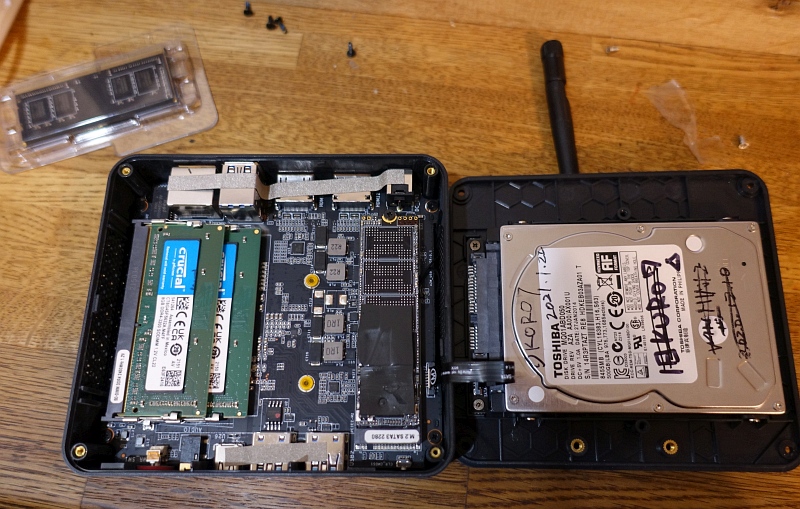

右がバックアップ用に買ってあったWindows11のPC。

助手さんにあげたら、桐とFireworksがインストールできないといって出戻ってきた。Beelinkというブランドの中国製ミニPC。

左が今回購入した似たようなWindows11のPCで、NiPoGiという、やはり中国製のミニPC。

↑↓今回助手さんからあっという間に出戻ってきたBeelinkの中身。

ドライブはSSDだがSATA接続のみ。CPUはIntelの第11世代 4コアN5105。メモリは2枚挿せるので8GB×2で16GBにしてある。

↑こちらは到着したばかりの、NiPoGiというブランドの似たようなWindows11のPC↓で、CPUは同じIntelの第11世代 4コアN5105。

Beelinkと同じN5105というCPUだが、クーラーファンがBeelinkより小さいね。このちっこいファンの裏側にCPUがついているのだが、ものすごく小さくて薄い。

↑これもSSDはSATA接続のみでNVMeには対応していないようだ。Beelinkと違ってメモリは1枚しか挿せず、しかもマザーボードの裏側にあるので交換するのが大変。ちょっと苦労して8GBを抜いて、余っている16GBに差し替えた↓

↑これは今回最初に助手さんにあげたWindows10インストールで買ったPCだが、マザーボードを剥がさないとCドライブのSSDを入れ替えられない。メモリソケットも1つだけ。CPUはIntelの第8世代 Core i7-8650Uというやつ。Core i7はCeleronよりずっと格上だが、世代が4世代も古いとどうなのか……。

どのPCもいろいろ欠点がある。

で、Windows11に20年近く前の桐8やFireworksがインストールさえできないというのは違っていた。

DVDドライブとの相性問題らしく、何度かやり直したらインストールできて、起動も問題なかった。

外付けDVDドライブとPCの相性はものすごくデリケートで、単に電圧の問題だけでもなさそうだ。

とりあえずは、DVDドライブをつなぐときは、他につないでいるUSB機器で外せるものは極力外して、電圧を確保して作業したほうがいい。

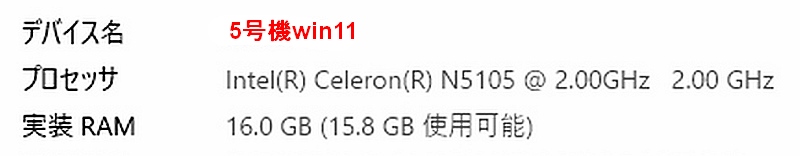

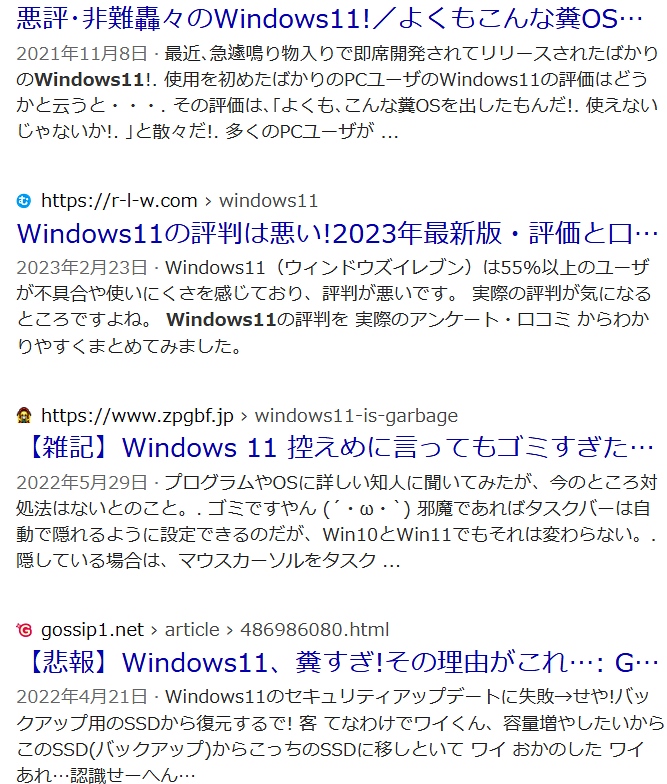

Windows11というクソOSに振り回される

しかし、昔のソフトをインストールはできたものの、Windows11の使いづらさは超がつくバカさ加減だ。

ネットで検索しても↓このありさま。

みなさん怒っていらっしゃる。そりゃそうだよなあ。なんでこんなものを出したのか。

馬鹿にするにもほどがある。

10に比べてよくなったところは皆無。改悪された点は数え切れない。ここでいちいち述べるのも疲れるので割愛するが、とにかくこんなものにつき合わされる悲しさといったらない。

それでも2日かけてもろもろインストールし、環境設定を極力使えるレベルにしたところで、もうこんな苦労はしたくないのでCドライブごと別のSSDに丸ごとコピーして保存しておこうとしたら、ここでさらなる悲劇(惨劇)が起きた。

いつものEaseUS ToDoBackupでディスククローンしようとしたら、途中でエラーが出てしまう。

そこで、メインマシンのWindows10にクローン元になるSSDとコピー先のSSDを2つUSBで外付けしてコピーしたところ、時間はかかったものの「正常に完了した」とメッセージが出たので、そのSSDを入れて起動しようとしたら……できない。

ダメだったか、と、元のSSDに戻して起動したら……同じエラーが出てできない。

え? 元のSSDで起動しないってどういうこと?

クローンコピーしている間に、元のSSDに何か悪さをした?

冗談だろ、おい。

あれだけ時間をかけて環境設定したのに?

起動さえしないとはどういうことなのか。

買ったばかりのPCなのに。

もう……ね。これ、何が悪いの?

M.2という便利だがややこしい規格

なぜこんなことになったのか?

今思えば、SSD⇒SSDのコピーの際に使ったM.2 SSDケース(USBに変換して外付けするためのケース)が欠陥品だった可能性が高い。

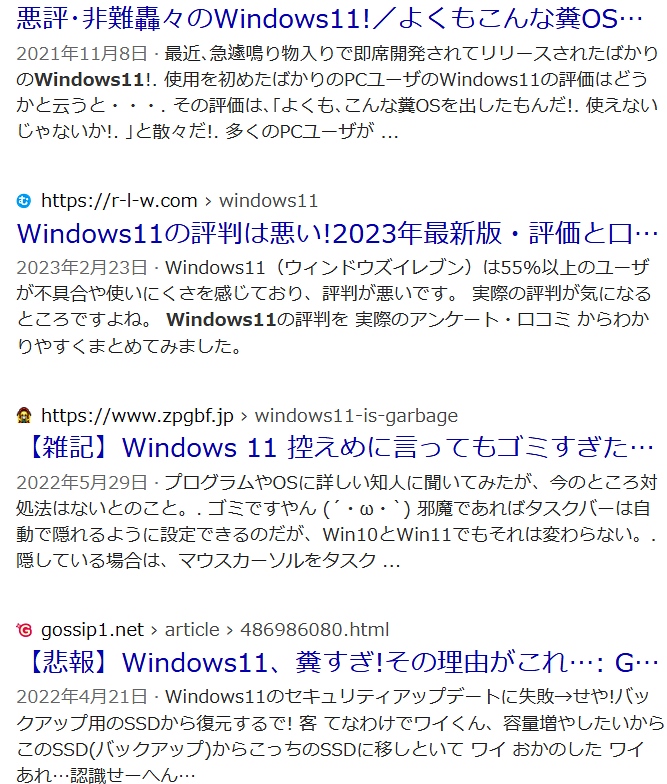

ここでM.2(エム・ドット・ツー)という規格についておさらいしておこう。

M.2のSSDには、SATA接続仕様のものとNVMe接続仕様のものがある。SATAよりNVMeのほうが速いのだが、古いPCだとSATAにしか対応していないものが多い。

最初に壊れた助手さんのPCはさらに古いmSATAという仕様だった。

↑NVMe仕様 ↓SATA仕様 切り欠きの形状が違う

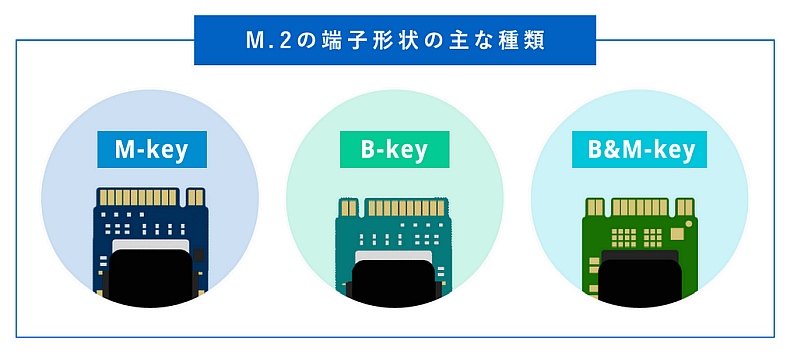

さらには、M.2 SSDの切り欠き形状は3種類ある。

NVMeとSATAでは切り欠きの位置が逆なのだが、手元にあるSSDを見てみると、SATA仕様のSSDは B&M key のものが多く、NVMe対応のソケットにもつなげられるようになっている。

つまり、SATA仕様のボードにNVMeのSSDは構造上挿せないが、NVMe対応ボードには B&M key のSATA SSDであれば挿せるし、その場合は

自動的にSATA仕様で接続できる。だから、差し込むSSDがどちらの仕様のものかを意識していないといけない。

今はNVMe仕様のSSDの値段がこなれてきて、SATA仕様のものとあまり変わらなくなっている。しかし、使っているPCがSATA仕様しか対応していなければNVMeの性能を生かせない。

で、問題はこれらをUSB接続する際に使うケースだが、SATA用とNVMe用では違う。

ところが、うちにあるM.2用ケースの1つは「SATA/NVMe両用」とあって、どちらも差し込めてしまうし、接続もできる。

ところが、このケースを使ってCドライブのクローンコピーをすると、「正常に完了しました」と出て終了しても、必ずエラーが出てしまうのだ。

要するに使えない。

メインのPCはM.2ソケットが2つあって2枚挿せるので、ここにクローン元とコピー先を挿してコピーするとうまくいくし、短時間で終了する。

今までそれを何度か経験していたのだが、今回はうっかりダメなケースを使ってしまったらしい。

それにしてもクローン元まで破壊するとはどういうことか?

ネットでいろいろ調べてありとあらゆる方法を試してみたがダメ。

どういうことよ。

最後は、こうなったらクソOSのWindows11は捨てて、Windows10のインストールディスクを手に入れて10をクリーンインストールして、Windows10のPCとして使うか。

ヤフオクで購入してディスクを手に入れることにした。

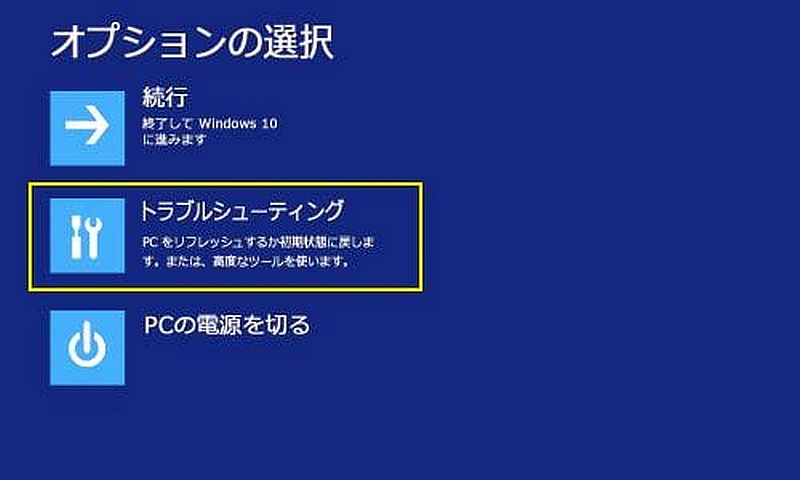

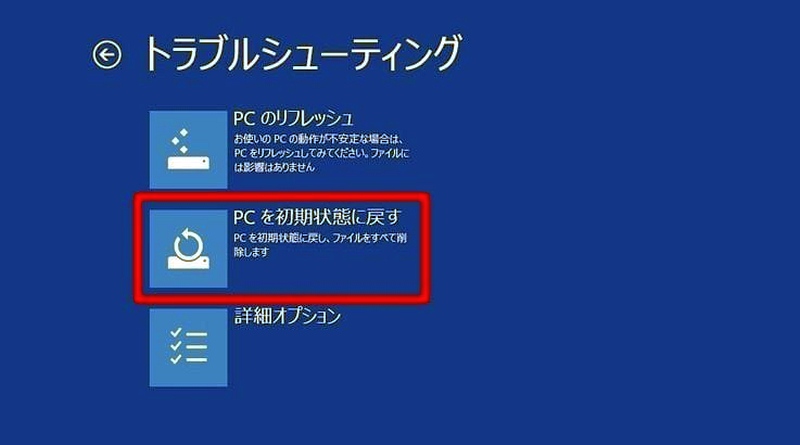

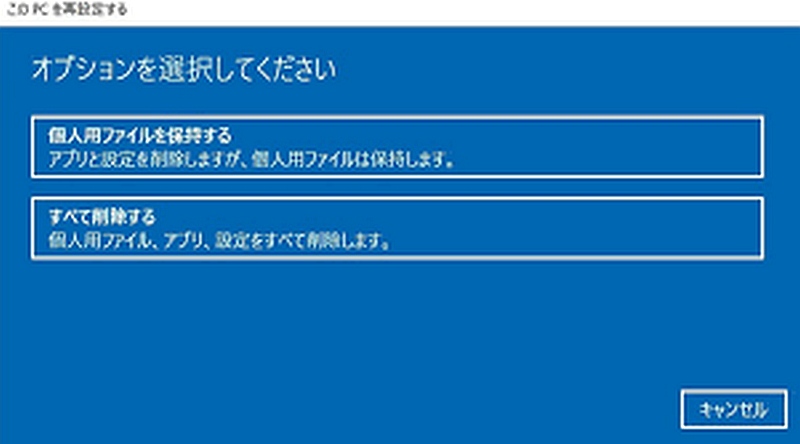

で、それが届く前に、念のため、さらにネットで検索して、どうしても起動しなくなったときの初期化の方法というのを見つけて、駄目元で試してみることにした。

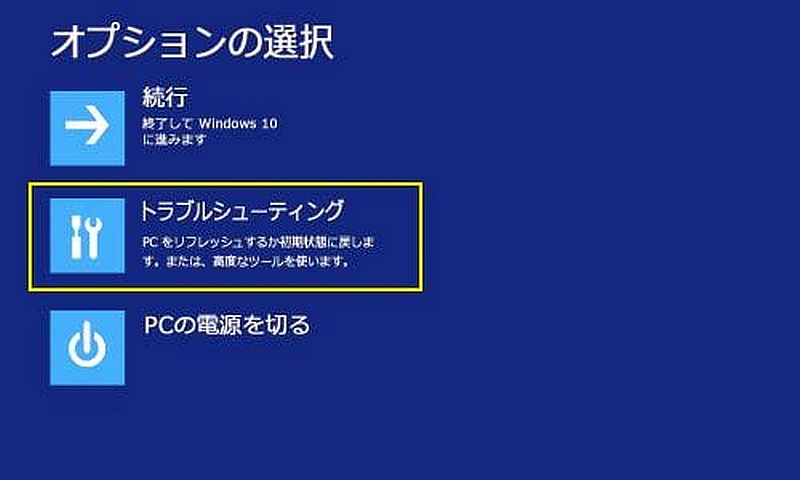

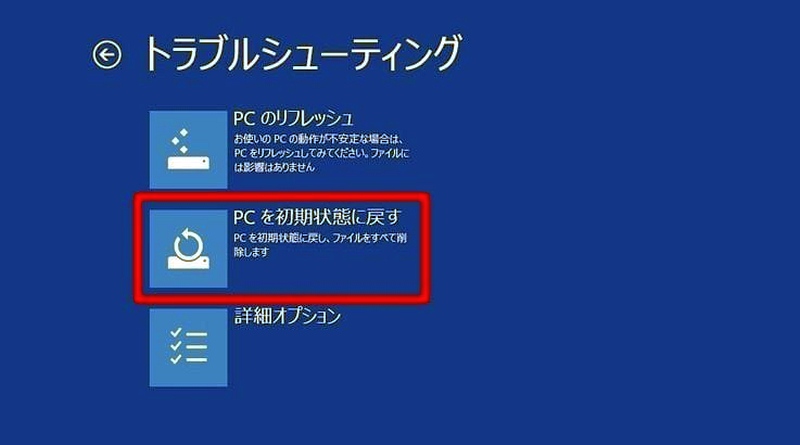

自動修復画面⇒詳細オプション⇒トラブルシューティング

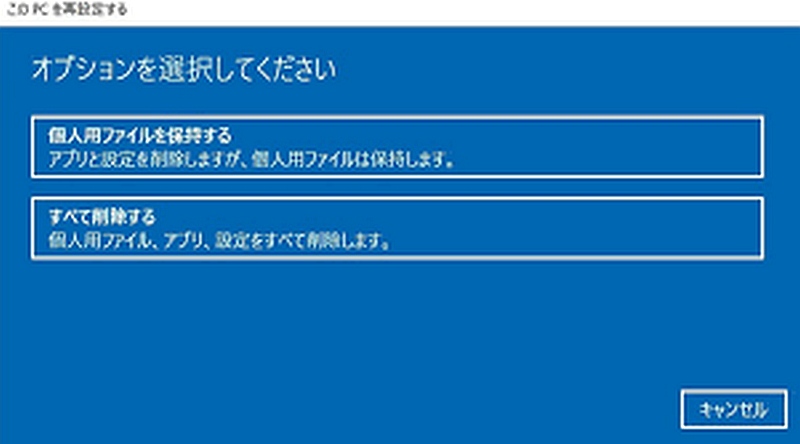

⇒PCを初期状態に戻す⇒個人用ファイルを保持する

これをやってみたところ、何やら始めた。

しばらく放置していたら、なんとWindowsが立ちあがっていた。

ここで驚いたのは、初期化なのですべてのファイルが消されているのかと思ったら、ProgramFilesなど、

Windowsの基本ディレクトリの中は空っぽになっていたが、自分で作成したフォルダはプログラムも含めてすべて生き残っていたことだ。

ProgramFilesフォルダ以外のフォルダに入れてあったアプリはちゃんと動くではないか。

だったら、最初からProgramFilesフォルダには一切アプリをインストールしなければいいのではないか?

市販ソフトだと、ProgramFilesフォルダ以外に入れると正常動作しないことがあるかもしれないと思って素直に従っていたのだが、こういうことがあると、かえって危険が増すように思う。

最初に壊れたPCにWindows10をクリーンインストールする

ヤフオクで購入したWindows10のインストールディスクと、Amazonで購入した新品のmSATAのSSDが届いたので、今回の騒動?の元になった助手さんが使っていたPC(Core i7-5500U)に新品のSSDをつけて、Windows10をディスクからインストールしてみた。

時間はかかったが無事にインストールできた。

ただ、アプリをゼロから入れていき、初期設定をすることを考えると目眩がする。

助手さんは桐とFireworksが入ったので、もうWindows11でいいというので、古いPCは予備の予備に回すことにした。

あまったWindows11のPCをシコシコと再度初期設定して、これもバックアップ用PCとして保管することに。

新しいPCにWindows10をインストールできない

翌日、新しい予備機としてのPCのバックアップを取るより、Windows10のインストールディスクからクリーンインストールしてWindows10のPCとして予備機にしたほうがいいと思い、別のSSDに交換してDVDドライブからのインストールを試みたが、なぜかできない。

バイオス設定画面を見ると、ちゃんと起動ディスクとしてDVDドライブを認識していて、それが最優先順位になっているのに、できないのだ。

いろいろやってみたけれどダメなので諦めた。

原因は未だによく分からない。

もしかすると、

Windows10をクリーンインストールするCドライブ(システム用ドライブ)用のHDD/SSDのフォーマットは、一般的な「GPT形式」ではなく、さらに特殊なフォーマットを加えた「GPT形式」でなくてはいけない (https://applica.info/windows10-install-can-not)

↑これだったのかもしれない。

しかしもうヘロヘロなので、Windows11のままでいいと諦めた。予備の予備だし、自分用には出戻ってきたWindows10のPCがすでにあるし。

ここでふと考える。

出戻ってきた(もともとあたしのバックアップPCとしていた)Windows10のPC(Corei7-8650U、第8世代)と、今回購入したWindows11のPC(N5105)ではどちらがサクサク動くのか?

ここまで何度も起動やメモリ交換、SSD交換でいじってきた感触としては、N5105のほうが速いような気がしないでもない。

新しいCPUなので、ランクが下でも古い世代の上位ランクCPUより速いのか?

悩んだ末に、サブ機は新しいPCにすることにした。

インストールできなかったSSDは、Windows11が起動した状態でToDoBackUpでCドライブコピーして確認したところ、問題なく起動したので、これはバックアップ用として保存。

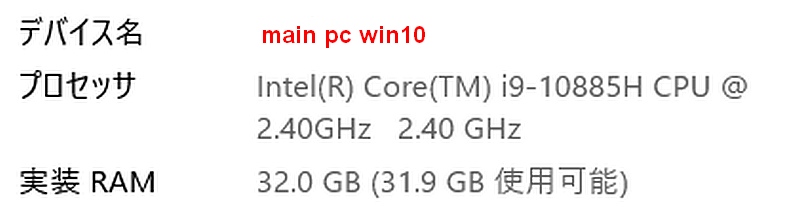

で、どうせなら出戻り機に積んであった32GBメモリと交換しておこうということで、再びやっかいなマザーボードを外す作業をして、メモリを交換した。

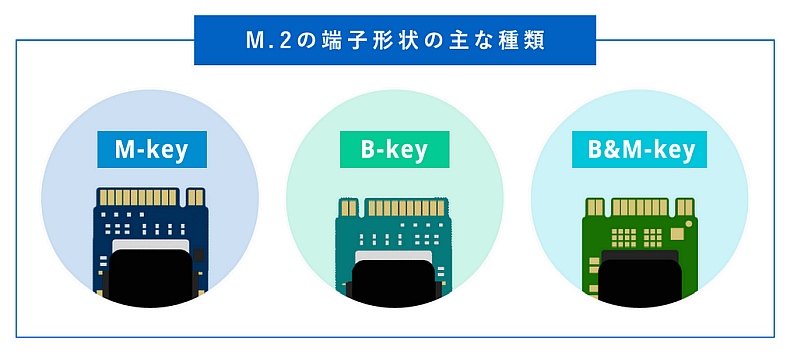

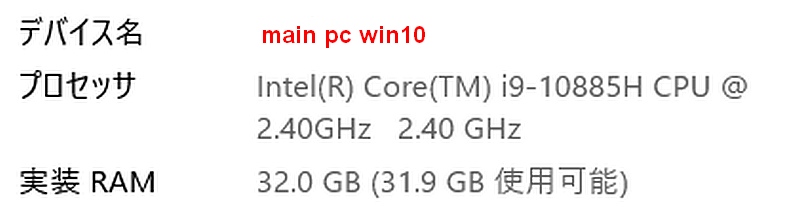

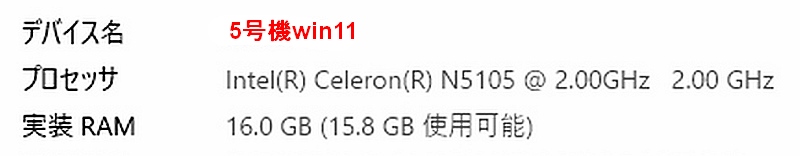

これは問題なく認識して動いた↓。

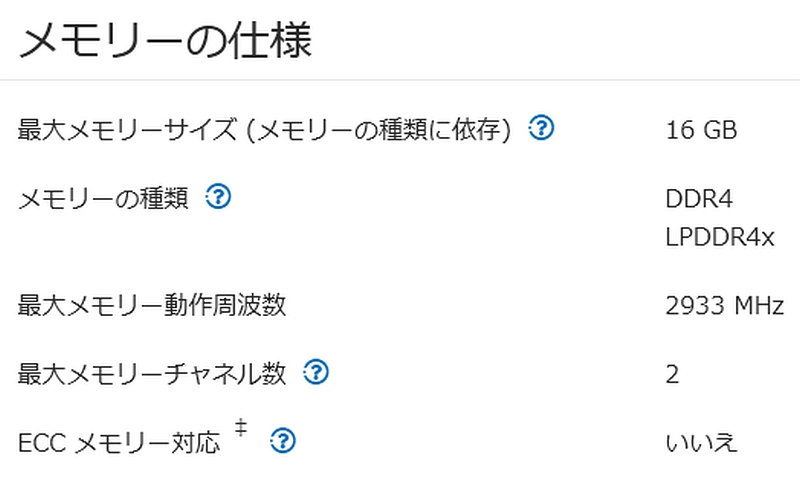

しかし待てよ。N5105って、32GBをちゃんとフルに使えるCPUなんだっけ?

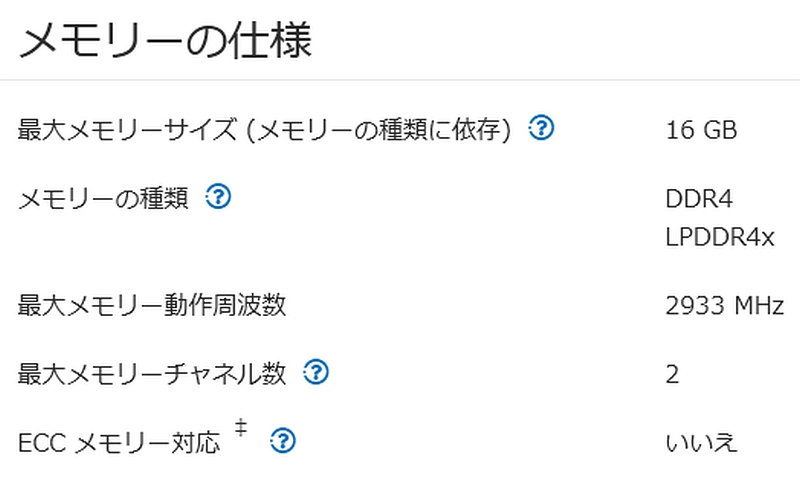

確認してみると、

↑最大メモリーサイズ16GBとなっている。

PCのプロパティでは32GB(31.8GB 使用可能)となっていてちゃんと動いているのに?

認識はしていても、実際には16GBまでしか使えていないということなのか?

もしそうならば、32GBはメインのCore i9-10885H のほうにつけて、16GB+32GBで48GB仕様にしたほうがいいのではないか?

最近のPCは同じ容量の2枚差しでなくても問題なく動くらしいし……。

もう、相当ヘロヘロなので、メモリの差し替えをする気力がわかない(今、これを書いている時点で)。

しかし、これを最後の作業にしようと思い、入れ替えた。

予備機のWindows11(N5105)は16GBに、メインのCore i9-10885Hは48GBに。

↑32GB(16GB×2)だったのを48GB(16GB+32GB)に変更した

ふぅ~~~。

これで悪夢の数日間は終了だろうか。

しばらくは(というか、願わくば永久に)こういう苦労はしたくない。

今回のまとめ

悪夢の数日間で新たに経験したり、再確認したこと。

- Windows11はクソなので、今あるWindows10の環境を大切にしておく

- CPUは世代が新しいほど高性能になっている。今のCeleronは結構バカにできない

- SSD⇒USB変換ケースはSATA/NVMe共用などというものは信用してはいけない

- DVDディスクからのOSインストールはフォーマットする前のSSDにする

- バックアップはすぐに入れ替えられるよう、同じメディア(SSD)にクローンコピーをとり、必ずそれで起動することを確認してから保存する

- 中国製ミニPCはコスパがよく重宝するが、パーツをケチっているので、最初からついているCドライブのSSDやAC電源などは信用しないほうがいい。壊れる前に、信頼できそうなメーカーのSSDにクローンコピーをとり、それに付け替えて使う。電源も、じわじわ弱ってきてトラブルのもとになることがあるので、一回り強力な電源を用意しておく

ついでに、この間、メルカリでPhotoshop Elements 11 を入手した。

Photoshop Elements はAdobe製品の中で唯一サブスクになっていない製品だが、一昨年あたりに買った最新版はPCを変更したらインストールできなくなって使えなくなった。ダウンロード購入だったのでインストールディスクもない。

サブスクではないのに、インストールするとすべてのAdobe製品を常時監視するソフトが常駐するというふざけた商品だった。

仕方なく、元から使っていたPhotoshopElements 5.0 に戻して使っていたのだが、11が手に入ったのでよかった。

AdobeにしてもMicrosoftにしても、ほんとに悪の帝国化してしまい、使うしかない領民である我々の不幸は限界まで増大している。

サイバーリンクのPowerDirectorもサブスクのみの販売になってしまっているし、もはや各ソフトメーカーは、性能の向上よりも、いかに既存のソフトのまま儲け続けるかに腐心している。

ハードは新しいものほど高性能になっているのだが、ソフトは数年前、あるいは10年前くらいをピークに、サブスク化と常時監視で使いづらく、トラブルを増やす一方だ。

サブスク前の最終版ソフトを大切にして使い続けるしかない。ディスクは壊れる可能性もあるから、HDDやSSDなどにインストールディスクの内容を丸ごとコピーして保存しておくといい。

今回の悪魔の日々を終え、我が家で起動可能なデスクトップPCは6台になった。

- Core i9-10885H(第10世代) 48GB Windows10 ……メインPC

- Core i7-8650U(第8世代) 16GB Windows10 ……予備

- Core i7-5500U(第5世代) 16GB Windows10 ……予備の予備?

- N5105 (第11世代) 16GB Windows11 ……助手さんPC

- N5105 (第11世代) 16GB Windows11 ……助手さんPCの予備

これに音楽制作専用のMac miniを加えた合計6台。多分これで全部。すべてミニPC。

他にほとんど使っていないノートPCが数台(うちMacBookが2台)あるが、しまい込んだまま何年も通電さえしていない。

世の中のありとあらゆることが、こうして金儲けとユーザー管理(支配)に集約されていき、人間の創造的文化は劣化していくばかり。

それに負けず、単なる道具として使い倒せる知恵を持ち続けたい。

今回の備忘録に登場した、2023年3月末現在、Amazonで購入可能なPCのまとめ

Beelink U59 pro Mini PC Celeron N5105

⇒

で25330円(タイムセール価格)

NiPoGiブランド Windows11 N5105 mini PC

⇒

で20990円(8000円OFFクーポン使用)

Windows 10 Pro 搭載 Core i9-9880H、ミニPC 16GB DDR4メモリー、NVME SSD 512GB仕様

⇒

で88300円(4699円OFFクーポン使用)

↑ClickするとAmazonの商品ページへ

N5105のPCはとにかく安くてちゃんと動くのでお買い得。予備機としても最適。

メインの仕事に使うPCは数少なくなったWindows10搭載で高性能CPUのものをお勧め。

SSDやメモリは購入後、簡単に増量、交換できる。

M.2のSSDソケットも2つついているので、Cドライブのクローンコピーも短時間で確実に行える。

爺はCドライブのSSDはWDブランドのゲーム用高速ブラックSSDに交換している(ゲームはしないが、動画編集などで高負荷作業はよくやるので)。動作は快適。

で購入は⇒こちら

で購入は⇒こちら

以下からもご購入できます(Click)

(セブンイレブン各店などで受け取り)

(セブンイレブン各店などで受け取り)

一つ前 |

目次

| 次へ

一つ前 |

目次

| 次へ