折れたところがぱっくり開いた傷口のようで痛々しい

かわず庵のヤマブキが咲き始めた

田んぼの脇の桜はまだ散っていない。でもピークは過ぎたかな。枝が折れた小さな桜はそのずっと手前、右手奥に埋もれるようにあり、道を行く人も気づかない

望遠で撮ると、手前の八重桜と向こうのソメイヨシノが重なって見えるが、実際にはずいぶん離れている

2016/04/14

翌日、お散歩の帰りにまた撮る。そろそろ見納めだな。だいぶ色褪せてきた

「ヘ池」のアメンボ。のっかってるねえ。生きる気力に満ちているねえ

オオカミ池のマツモムシ

リキュウバイっていってたかなあ。ミニ池の隣。咲いた

ミニ池を覗き込むと、テントウムシくらいの大きさの虫が水中にいっぱいいる。なんだろ

春だねえ

環境が悪くても生きる。下水溝の蓋のわずかな隙間からはいでて花を咲かせる菫

河岸補修工事は全然進んでいない。というか、工事しているのを見たことがない

オオカミ池のヤマブキが一斉に咲いた。カエルの姿はまだ見えないが、夜になるとさかんに鳴き声が聞こえる。アカガエルかシュレだな

2016/04/15

神様Aはベジタリアンだった

「この宇宙は何者かのシミュレーション作品なのではないか」という、

シミュレーション仮説なるものが科学者の間で真面目に議論されているのだという。

『ビッグバンセオリー』のネタみたいだが、科学者の世界にもゲーム世代、コンピュータ世代が増えてきたってことなのかなあ。

シミュレーションだのなんだのという前に、そもそも人類はいかに生まれたのか、なぜ地球生態系のように完璧なまでの秩序の中に人間のような異分子的なものが生きているのか……という疑問がわくと思うのだが……。

その疑問に対する僕なりの答えをエンターテインメントとして表現したのが『ざ・びゃいぶる』という小説で、1986年、小説新潮新人賞の最終候補作に残った。

当時の僕は、音楽業界でのデビューに失敗し続けて、どんな形でもいいから世にデビューしたいと、あちこちの新人文学賞に応募し続けていた。

新人賞では、大学在学中だったか、群像新人文学賞で最終予選十数作に残って自信をつけた(そのときの受賞者が村上春樹氏)が、その後はずっと一次予選落ちとかが続いていて、ようやく候補作にまで残ったのがこの『ざ・びゃいぶる』だった。

しかし、ここでも受賞は逃した。

この作品はワープロ専用機が出てきた頃に書いたもので、原稿はフロッピーディスクに入っていたと思うのだが、当時のワープロ専用機は2DDという容量の小さなディスクに原稿用紙数枚分ずつしか保存できないようなものだった。ファイル形式も独自形式で、まだテキストファイルへの書き出しもままならなかった。

それで復刻するのを諦めていたのだが、百合丘の仕事場を売り払ったときに黄色くなったハードコピーが出てきた。それをスキャンして、OCRでテキスト化して、誤認識文字を拾いながらシコシコ校正……という作業を経て、キンドルブックで出してみたのが2013年のこと。そのことさえ忘れていたのだが、この「シミュレーション仮説」の話を読んで、思い出した。

読み返してみるためにキンドルを開いたら、あらら、まだまだ誤認識文字がいっぱい残っているではないか。内容も忘れてしまっているところがいっぱいあって、読みながら「こんな構成だったっけ?」と、初めて読むような気分になる始末。まあ、それはいつものことなのだが。

で、追加校正しながら、ああ、これもオンデマンドで紙の本にしてみようと思い立った。

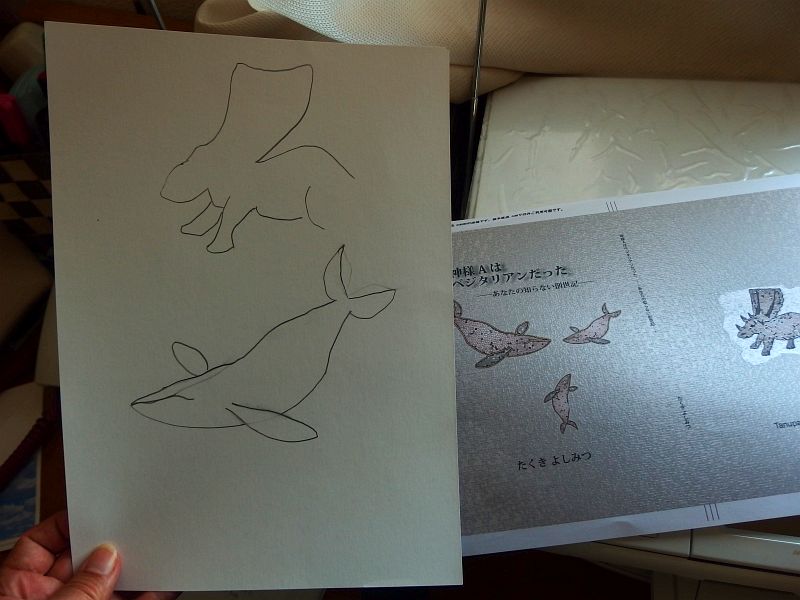

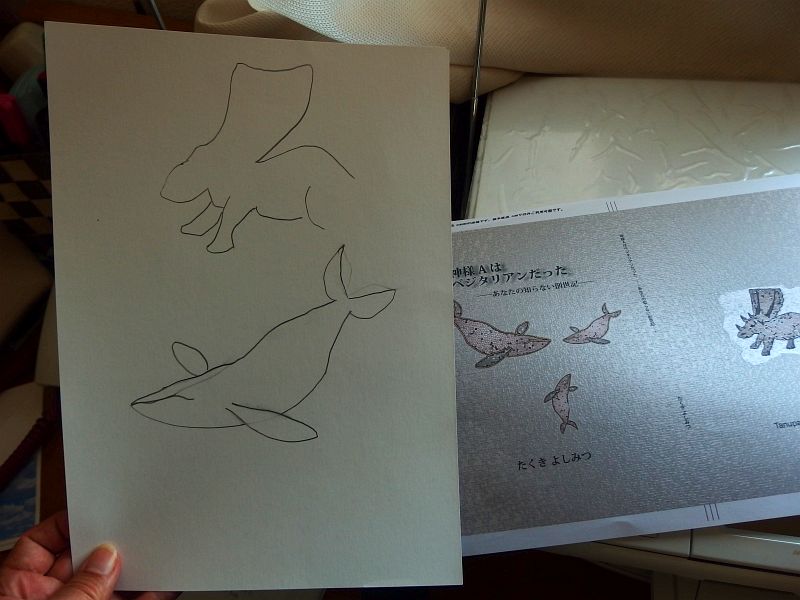

せっかく紙の本にするのだから、表紙はキンドル版のギトギトしたやつじゃ嫌だなあ……ということで、サクッと作り直し。

左の線描だけ鉛筆で描いて、それをスキャンしてPhotoshopに読み込んでいじくり回して作った表紙が右のやつ。いい加減にやったにしてはまあまあいいんじゃないかしら。

今回は四六判で一段組にしてみた

初めてB6サイズの本にしてみた。いわゆる四六判という文芸単行本などによく使われる判型に近い。

長編ではないので、組み方も一段にした。

この体裁の本、これからも作ってみようかな。

紙の本を買ってくれる人は、100円200円の価格差よりも、ものとしての仕上がり感、手触り感を重視する人だろうから。少しくらい価格が高くなっても、貧乏くさくしないほうがいい……と。

一つ前へ |

目次へ

| 次の日記へ

一つ前へ |

目次へ

| 次の日記へ