上智大学でJVC(ジャパンボランティアセンター)の母体を作り、その後、国連職員になって難民救済活動を生涯の仕事にしてしまった友人Sくんからメールが来て「今、テヘランにいるんだけど、今度、日本に戻ったときにきみがもっていたようなハンディなギターを買って帰ろうと思ってる。シリーズ名を教えて」とあった。

前にうちに遊びに来たときに見た僕のギターのことをずっと覚えていたらしい。さて、どのギターのことだろう。

うちにはエレガットしか置いてないのだが、Sくんがほしいのは多分鉄弦のギターのはず。

「ハンディなギター」の意味がよく分からなかったので、「安くてもしっかりしているという点では

Crafterなんかいいんじゃない?」と答えておいた。

Crafterは

3年前のちょうど今頃、衝動買いで2本買ってしまったのだった。

最初はソリッドのエレガット

、

間髪入れずに鉄弦のセミアコ

どちらも今までの僕のギター購入歴からすればとんでもなく安いギター。だからまあ、気楽に買ってみたのだが、特にエレガットは大当たりで、弾きやすく、作りもしっかりしていて、居間の柱にぶら下げて練習用にしている。

で、そのCrafterのエレガットの内蔵チューナーが壊れてしまった話は書いた……あ、書いたよね。

プリアンプごと入れ替えられないかと探し回ったけど無駄だった、と。

それでトラップにはまってしまって、ZOOMのエレアコ用エフェクターを買ってしまった……と。

今回は、Sくんに勧めるギターを探しているうちに、Crafterよりさらに安いエレガットを見つけてしまった。

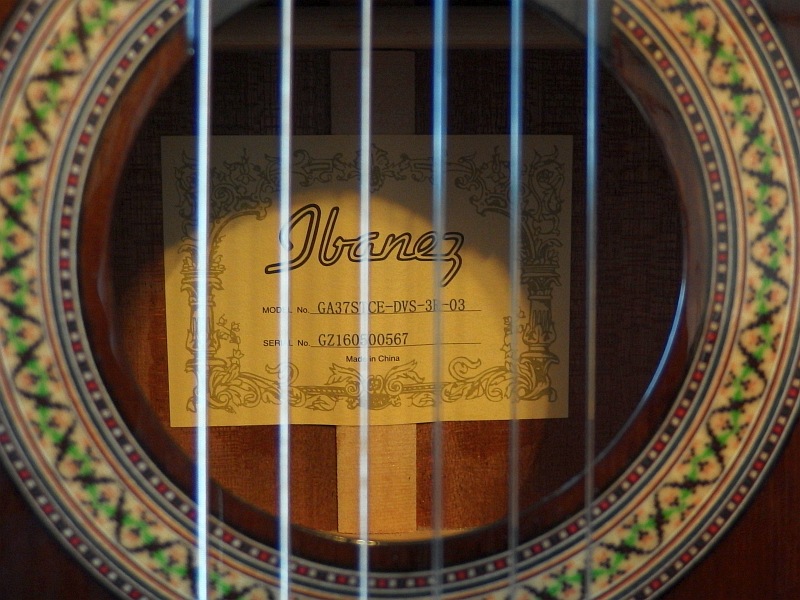

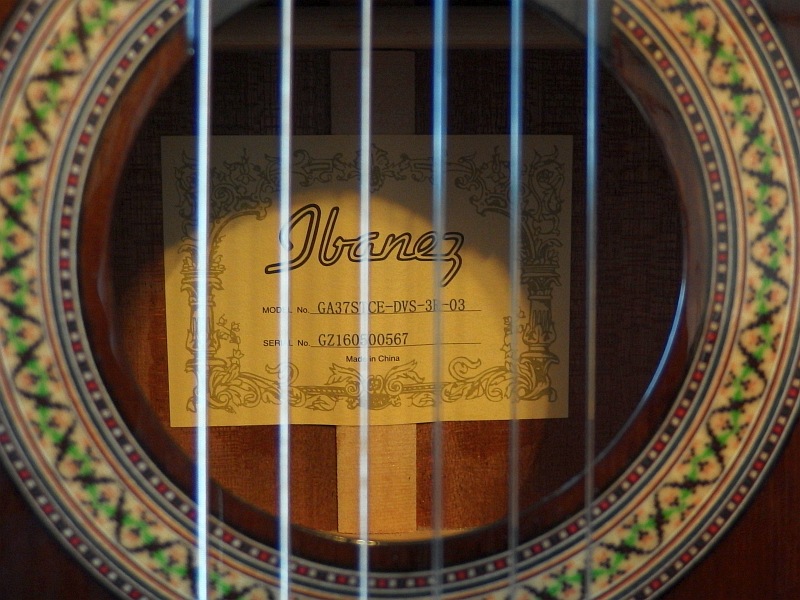

それがIbanezの

GA37STCE

GA37STCE

というモデル。

値段とスペックを見てちょっとびっくり。

たかだか3万円なのに表板は単板。しかもネックは僕の大好きな46mm幅。14フレット継ぎ。この46mm&14フレット継ぎというのは、僕のメインモデル松子(茶位幸信工房に特注したたくきスペシャルモデル)と同じ。胴の厚さもほぼ同じ。横裏はさすがに合板だが、これで3万円? そんな値段で売っているということは、原価はいくらなのよ、とびっくりしてしまった。

で、眺めているうちに、実際に弾いてみたくなってきた。

松子はプリアンプ内蔵モデルではないし、万が一にも壊したくないので宅急便で会場に送ったりしたくない。野外のライブでも使いたくない。

杉作とアントニオはネックがクラシックギターと同じなので、ちょっと弾きづらい。

Crafterは生音が出ないので、練習にはいいけれど、ソリッドだから重い。

……それらの条件を全部中和して妥協点をうまく見つけたようなギターではないか。

しかも、Dark Violin Sunburstという、黒っぽい塗装のがある。こういう黒っぽいギター、いいなあと思いつつ、でも、塗装が濃い色のやつは木目が荒れている板を使うんだよなあ……きれいな板を選んで使っているのがクリア塗装……ってことで、今までは避けていた。これだけ安ければ板の木目なんか多少荒れていても関係ないや……とか、いろいろ思いを巡らしてしまい……半日うなされた後についにポチしてしまった。

「残りの人生、長くはないのだから、こんな経験を3万円でしたと思えば……」

そのときの罪悪感たるやもう……必要ではない安物をなぜ? おまえはバカか……と、すごい自己嫌悪に陥る。

階下にフラフラと降りていき、ため息を漏らしたところを助手さんが見逃さず、即、言い放った。

「どうしたの? ……あ、ギター買ったんでしょ!」

う・う・う……。

もう、呻くしかないじゃないの。

「買ったんでしょ。1本買ったなら、1本捨てなさいね。邪魔だから」

……バカ言ってんじゃない。捨てていいギターなんてあるわけないでしょが。どれも高級品の傑作なんだから。

……というわけで、印刷所から予定より5日も早く届いた年末状と一緒にクロネコが持って来たアイバニーズのエレガットが↓こちらでございます。

たまたま録音中で使っていたCrafterのSAシリーズの隣に置いてみた

いかにも安っぽいといえば安っぽいのだが、よくできているよなあ……ポジションマークの位置なんか

燦然と輝くMade in Chinaの文字……潔い

ダークサンバーストっていうカラーリング。初体験。真っ黒でもよかったんだけどね。なんか演歌歌手っぽい感じもあるよね、これ

ボディはこの厚さ(薄さ)で、杉作や松子と同じレベル。プリアンプの取り付け位置がお尻寄りなのが面白い

これもチューナー内蔵で便利。Crafterのようにポッチが壊れないといいのだが……

ネックが微妙に波打っているようにも見えるのだが、実際に弾いてみた感じはなんともなかった

さて、弾いてみた感じは……。

ネックの幅と14フレット継ぎゆえの弦圧の低さはとてもいい。弾きやすい。でも、欲を言えばネックはフラットではなく、ちょっとだけラウンドさせてほしかった。そのほうがより弾きやすくなっただろう。

あと、微妙にネックが厚い。これは松子が異常に薄いネック(今はもう輸入禁止で手に入らないホンジュラスマホガニー製でトラスロッドなし)なのに慣れているせいもあるかもしれないが、安いギター特有のぼてっとした感触がちょっと残念。

それでも普通のクラシックギターのネックなんかに比べたらはるかに弾きやすいわけで、十分にOK。

音は、生音、ライン出力のどちらもマイルドというか、芯があまりない音。よく言えばクラシックっぽいまろやかさがある。

これはまあどうでもいいんだわ。3万円のギターにこれ以上期待しても無理だし。

特注の松子や杉作、スペイン製のアントニオはみんなオール単板で値段も一桁違うのだから、生音がこれと変わらなかったら逆に困る。

野外ライブやエフェクターをかませてのライブ演奏などでは、どうにでも音作りできるから、これでOK。

とにかく値段に驚くよね。3万円!

こんなギターが40年前にあったらなあ。あの頃の日本製のギターなんて、ろくなもんじゃなかった。3万円ではオール合板があたりまえ。造りも雑で、ネックはすぐに反ったし、ブリッジは剥がれるし……。

ギターが手工業から管理された工場大量生産時代に入って、むしろ低価格の楽器は品質が飛躍的に向上したのだろう。

時代は変わる……ボブ・ディラン……。

ともあれ、これは文句なくお勧め。

ちなみにSくんが言っていた「ハンディなギター」というのは、ボディのないサイレントギターのことだった。

それなら

⇒こちらですよ

一つ前へ |

目次へ

| 次の日記へ

一つ前へ |

目次へ

| 次の日記へ

GA37STCE

GA37STCE

よいお買い物

よいお買い物