2023/01/29

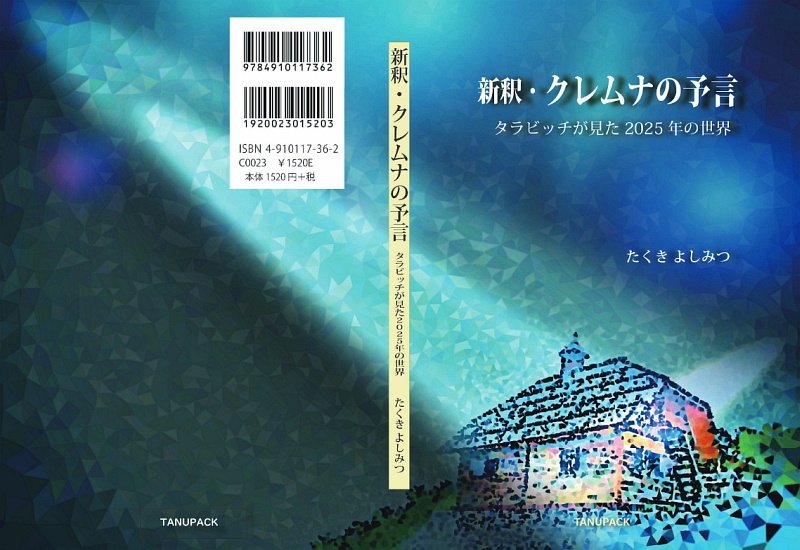

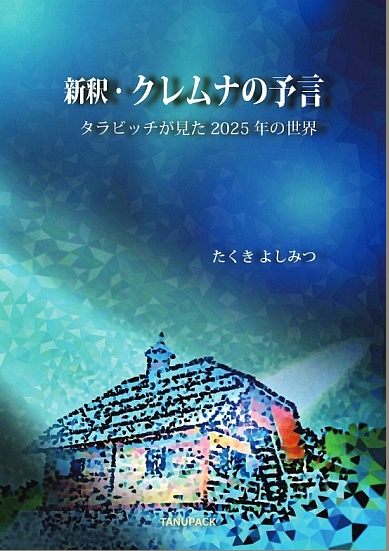

『新釈・クレムナの予言 タラビッチが見た2025年』完成・発売

日記が2週間ほどあいてしまった。

毎日、せっせとクレムナの予言に取り組んでいたためだ。

歳を取ると時間をかけることを厭わなくなる。出来に対する望みもゆるくなる。100%満足できることなんてありえないけれど、70%でも十二分で、65%くらいでもよしとしようという気持ちで取り組めるようになる。若いときのようにガツガツしない。

……というわけで、なんでこんなことやってるんだろうという思いは当初からあったのだが、70ページを超えたあたりで薄れてきて、完成はするだろうな、という気持ちに変わった。

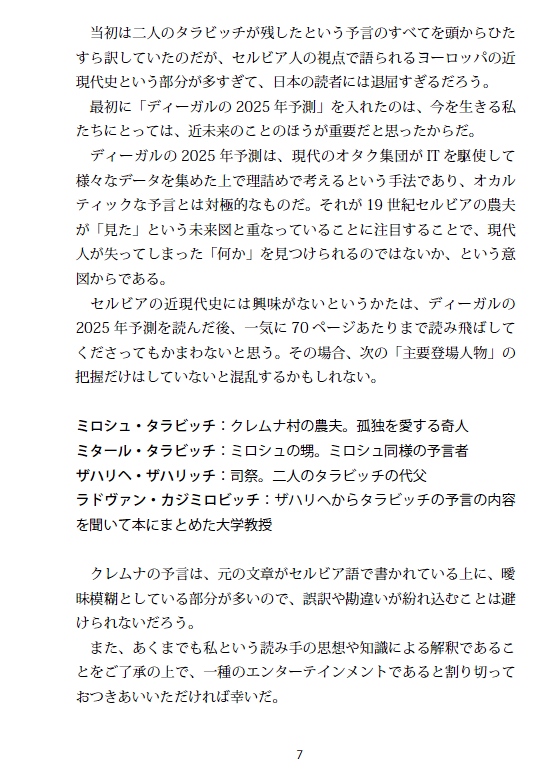

どのように着地させるかという苦労が少しあったが、今はまあ満足。

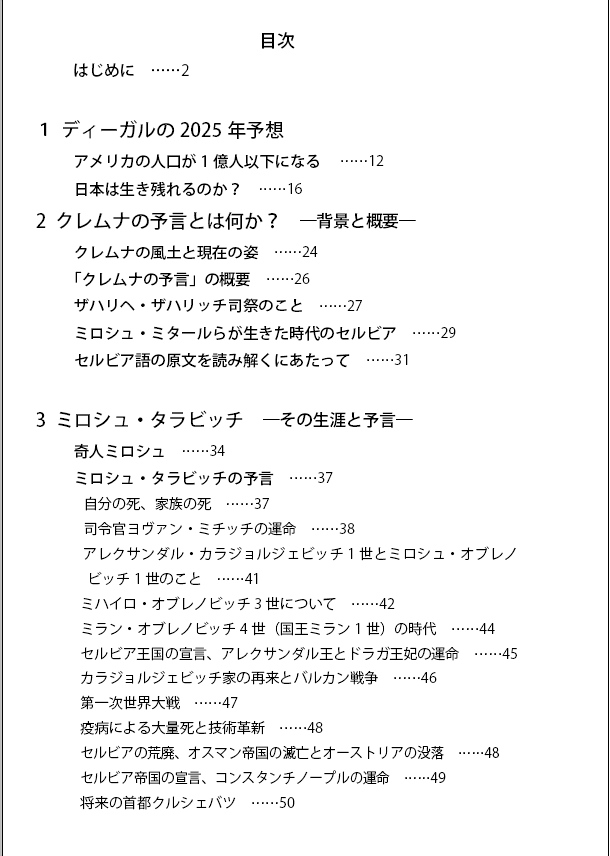

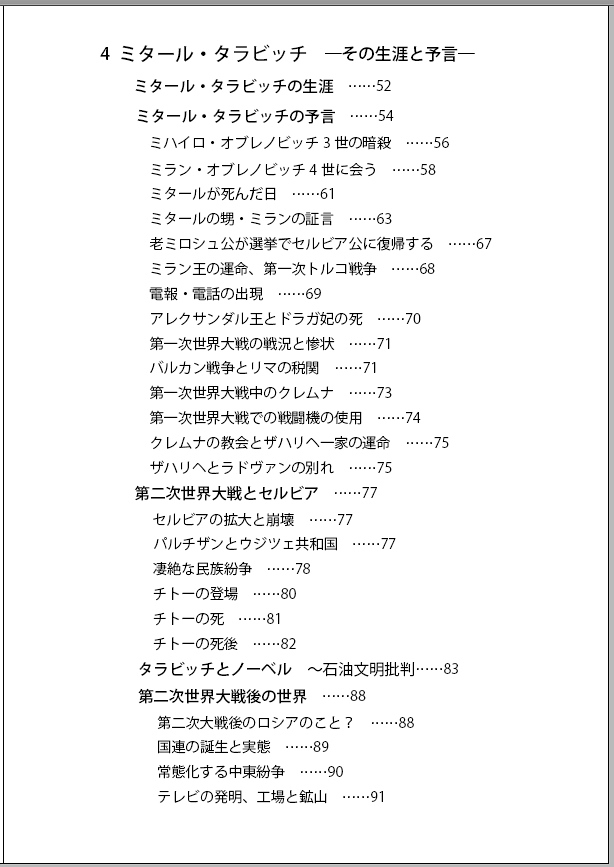

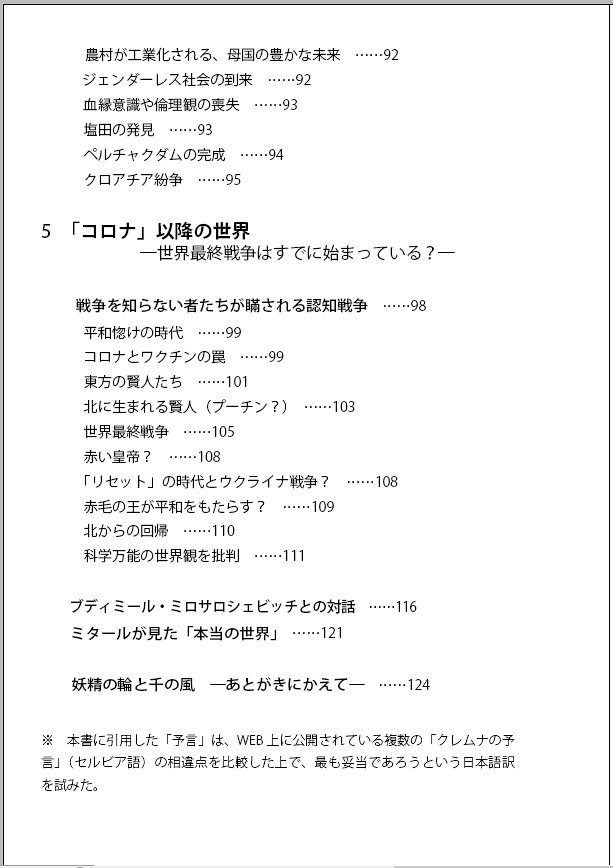

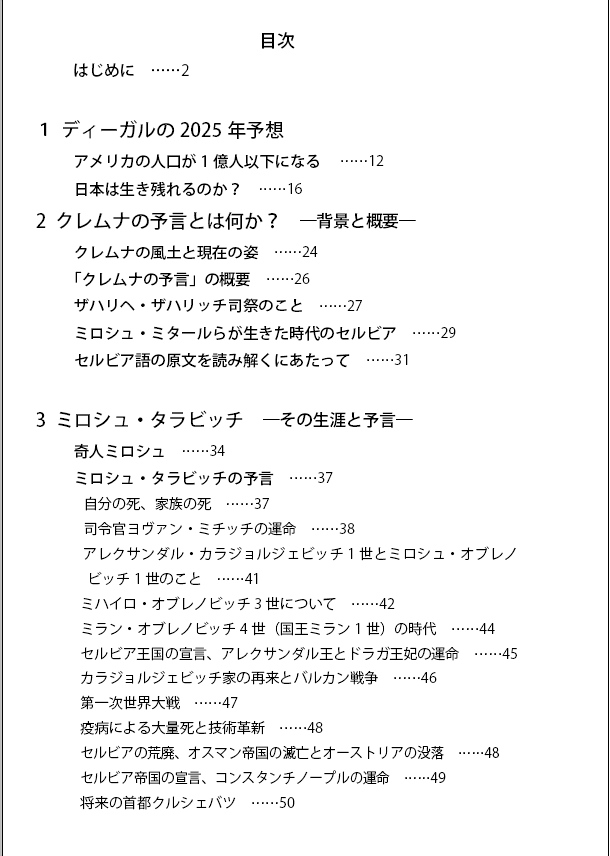

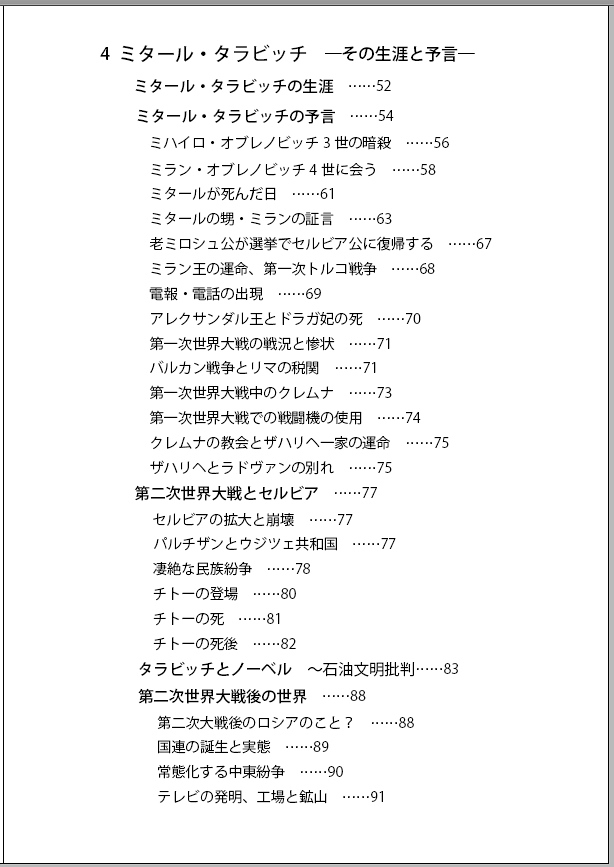

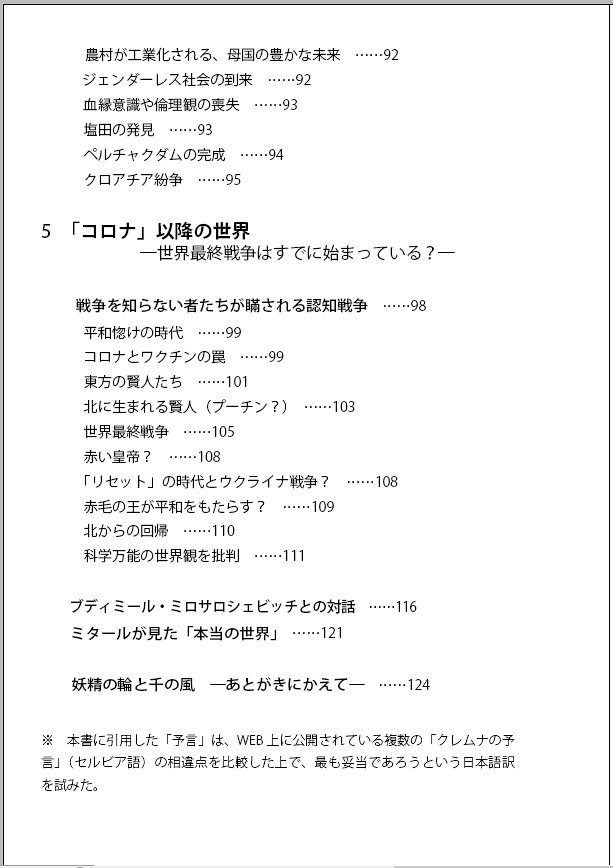

目次はこんな感じ↓

これはできることなら一般の出版社から出したい。ただ、「売れやすいようにもっと煽って書きましょう」「いえこれは……」「この部分は反感を買うんじゃないですか。こういうことは書かないほうがいいのでは?」「いえ、そこがいちばん言いたいことなので……」みたいなやりとりはしたくないし、出るまでに半年はかかるだろうから、その間に世の中がどうなってしまうかもわからないこのご時世では、とりあえずは形として残しておきたいので、いつものオンデマンド方式で先行発売?した。

この内容で出版したいという版元があればすぐに譲渡する。

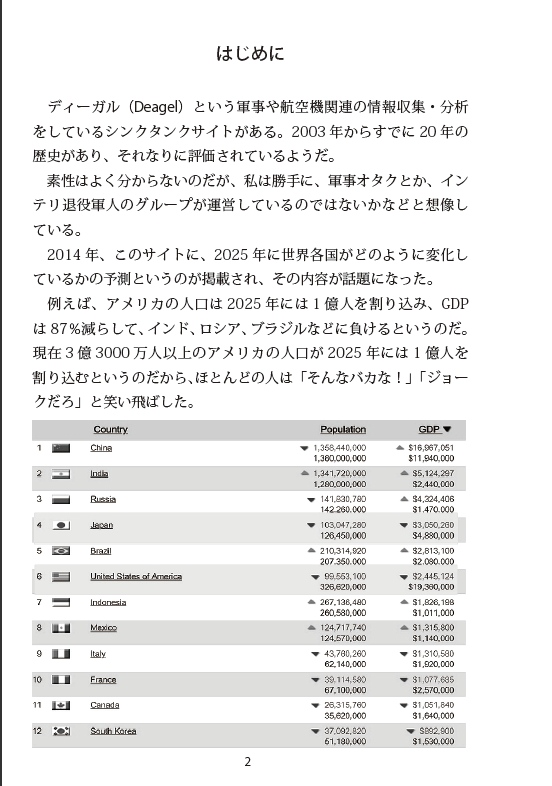

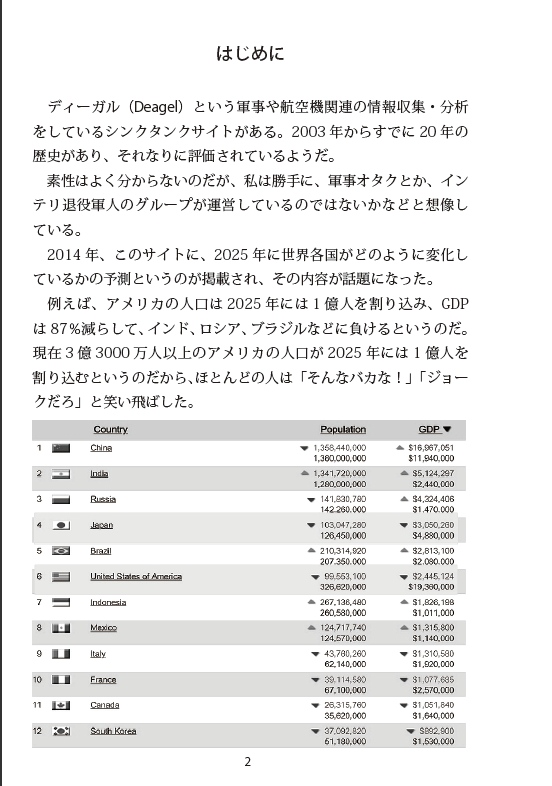

出だしはこんな感じ↓

この「はじめに」にも書いたのだが、クレムナの予言でいちばん興味を引かれたのは、予言の内容が当たる当たらないというようなことよりも、タラビッチが見た「神の世界」だ。

歳を取り、もうすぐ死ぬことが分かっている人間としては、現世(物理世界)に対する執着は薄れていき、自分の肉体を構成している量子がばらけた後の世界を想像する時間が増える。

タラビッチが言う「人には2つの顔がある。1つは生まれたときに着る服のようなものだが、もう1つは目では見えない」という言葉の中にも、量子論に通じるものを感じるのだ。

若いときに美しく壮健な賢者も、歳を取ればどんどん醜く、弱くなる。

美しく生まれても醜い弱者として死んでいく人生は虚しい。なぜ人は死んでしまうのに生まれてくるのかと、自問しない者はいない。

長い間、人はそのように生き、死んでいった。

しかし、死ぬときが命の終わりではない。

人の「形」は一つではなく二つある。一つは生まれたときに人が自分のために縫う服であり、もう一つは死ぬときに神から与えられるものだ。だから、死んだ後も人はまだ生きている。

人が持っているもう一つの顔は、目で見ることはできない。

(略)

それは大地や水のようなものだ。

水は冬に凍りつくが、春になるとまた吹き出し、流れ出す。大地にはまた新しい花が咲き、野草が芽吹く」

司祭が「そのもう一つの顔」はどのようなものなのかと訊ねると、タラビッチは「それは空中に存在する神の塵のようなもの(some kind of God's dust in the air)だ」というような説明をしたという。

司祭はその説明がまったく理解できなかったと語っている。

しかし、量子論の一端を囓っている現代人には、some kind of God's dust in the air こそ、

量子の世界ではないかと想像できる。

電子は人間が観測していると粒子のような挙動をする。観測しないと波のように振る舞う。つまり、電子は、人が見ているか見ていないかで、挙動を変える。

Amazonの書籍売れ筋を見ていたら、『死は存在しない』という本が売れているらしい。それも量子論で死を論じようとしているようだ。

タラビッチは19世紀セルビアの小さな村に生きた読み書きができない農夫だった。自動車もテレビもまだない時代に、毎日羊や馬の世話をしながら自然の中で暮らしていた。もちろん量子なんて知っているはずもない。そういう人間のほうが、スマホ漬けの現代人よりも「世界の本質」「実相」を感じることができたのではないか。

そういう視点を持ってクレムナの予言に接すると、当たった当たらないという占いレベルの楽しみ方ではない、知的な娯楽としての楽しみ方ができる。

本書にはそういう思いも込めた。

伝われ~(佐久間くん風)

一つ前 |

目次

| 次へ

一つ前 |

目次

| 次へ